Трубчатый воздухоподогреватель знаменитого котла

Когда говорят про трубчатый воздухоподогреватель, многие сразу вспоминают классические конструкции для паровых котлов, но редко кто учитывает, как мелкие просчёты в монтаже ведут к прогоранию труб уже через пару лет эксплуатации. В своё время мы на проекте в Красноярске столкнулись с тем, что заказчик настаивал на экономии изоляции — в итоге перепад температур по секциям достиг 40°C, и пришлось переваривать половину узла. Это типичная история, где теория расходится с практикой.

Конструктивные особенности и типичные ошибки

В основе трубчатого воздухоподогревателя лежит простой принцип: пучки стальных труб, через которые идёт дымовой газ, а снаружи — воздух. Но вот толщина стенки трубы — это уже головная боль. Например, для котлов среднего давления часто берут трубы 2-3 мм, но если топливо содержит серу, то через год-два начинается интенсивная коррозия. Мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг как-то делали расчёты для модернизации подмосковной ТЭЦ — там пришлось закладывать трубы с добавлением хрома, хотя заказчик сначала сопротивлялся из-за цены.

Ещё один нюанс — расположение труб в пучке. Шахматный порядок даёт лучшую теплопередачу, но и большее сопротивление. На одном из объектов в Татарстане попытались сэкономить на вентиляторах — в итоге воздушный тракт 'задыхался', и котёл не выходил на номинальную мощность. Пришлось перекладывать всю матрицу, теряя три недели графика.

Часто недооценивают температурные расширения. Помню случай на заводе в Липецке: проектировщики не учли линейное удлинение опорных рам — через полгода эксплуатации трубы начали 'гулять' с треском, появились трещины в сварных швах. Исправляли установкой компенсаторов, но это уже была аварийная ситуация.

Практика монтажа и наладки

Сборка трубчатого воздухоподогревателя — это всегда компромисс между технологической картой и реальными условиями цеха. Например, по нормативам соосность трубных досок должна быть в пределах 2 мм, но когда монтируешь на высоте 20 метров при -25°C, даже лазерный нивелир даёт погрешности. Мы обычно допускаем до 5 мм, иначе проект затягивается на месяцы.

Особенно проблемными бывают стыки между секциями. В Уфе как-то использовали паронитовые прокладки вместо асбографитовых — при первом же прогреве дали течь. Пришлось останавливать котёл и менять на ходу, хотя по спецификации оба материала подходили.

Наладка — отдельная история. Часто забывают, что трубчатый воздухоподогреватель влияет на весь воздушный тракт. При пуске в Новосибирске мы три дня регулировали шиберы, потому что разрежение в газоходе 'скакало' — оказалось, что предыдущие монтажники не проверили зазоры в обмуровке.

Эксплуатационные проблемы и решения

Самая частая беда — забивание труб золой. Особенно если топят углём с высоким зольностью. На Череповецкой ГРЭС раз в квартал приходилось организовывать обдувку, но и это не всегда спасало. В итоге разработали систему импульсной продувки с камерными коллекторами — снизили простои на 15%.

Коррозия — вторая по частоте проблема. Особенно в зоне низких температур, где выпадает конденсат с кислотными компонентами. Мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг для проектов в Сибири всегда закладываем подогрев воздуха на входе хотя бы до +60°C, даже если по расчётам можно обойтись +40°C. Практика показывает, что теоретические расчёты часто не учитывают реальные колебания нагрузки.

Трещины в трубных досках — классика жанра. Обычно появляются после 5-7 лет работы из-за циклических температурных напряжений. Ремонт сложный — требуется заварка с предварительным подогревом, а часто проще заменить секцию. На сайте https://www.sfeeboiler.ru мы как-то публиковали кейс по ремонту такого узла на самарской ТЭЦ — там пришлось разрабатывать специальную оснастку для сохранения геометрии.

Связь с общей схемой котла

Многие относятся к трубчатому воздухоподогревателю как к второстепенному элементу, а зря. Его работа напрямую влияет на КПД всего котла. Например, если снизить температуру уходящих газов на 15-20°C, экономия топлива достигает 1.5-2%. Но здесь важно не переборщить — слишком низкая температура ведёт к кислотной коррозии.

Интересный момент: в комбинированных схемах с регенеративными подогревателями трубчатые аппараты часто ставят на 'холодный' конец. Это даёт выигрыш по металлоёмкости, но требует более тщательного расчёта гидравлики. Мы в Шанхай Сыфанг как-то делали такую схему для экспортного проекта в Казахстан — получилось компактно, но пришлось повозиться с балансировкой потоков.

Запомнился случай, когда на объекте в Кемерово решили сэкономить и поставили воздухоподогреватель с заниженной поверхностью нагрева. В результате котёл не выдавал паспортные параметры при работе на максимальных нагрузках. Переделывали уже в процессе эксплуатации — добавили дополнительную секцию, но это вышло дороже, чем если бы сразу сделали по проекту.

Перспективы и альтернативы

Сейчас многие переходят на роторные регенеративные подогреватели, но трубчатый воздухоподогреватель всё ещё держит позиции в среднем диапазоне мощностей. Он проще в обслуживании, нет подвижных частей, да и ремонтопригодность выше. Для стран СНГ это особенно актуально — не везде есть специалисты по наладке сложных роторных систем.

Из новшеств — стали появляться комбинированные схемы с трубчатыми элементами из керамики для участков с высокой температурой. Но пока это дорого и не всегда надёжно. Наш инжиниринговый отдел в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг экспериментировал с такими решениями, но для серийных проектов пока используем проверенные углеродистые и низколегированные стали.

Интересно, что для котлов с циркулирующим кипящим слоем трубчатые воздухоподогреватели оказались оптимальным решением — там меньше проблем с абразивным износом. На одном из последних проектов в Беларуси как раз применяли такую схему, причём с оригинальным расположением труб — не вертикальным, а под углом 30 градусов для лучшего самоочищения от золы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для биомассы

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для биомассы -

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса -

Котлы утилизации тепла много подовых печей

Котлы утилизации тепла много подовых печей -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе -

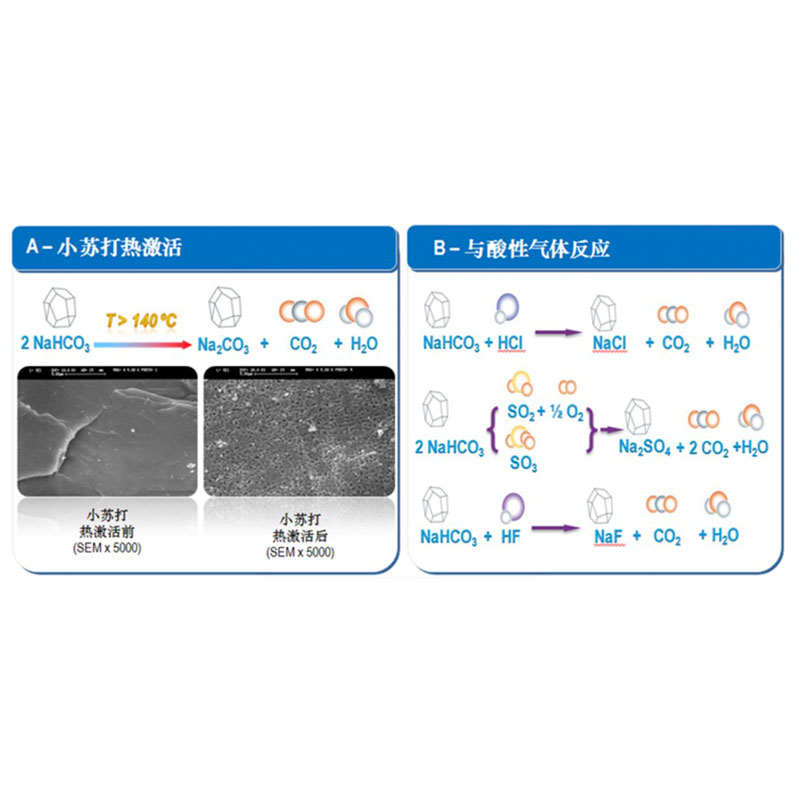

SDS

SDS -

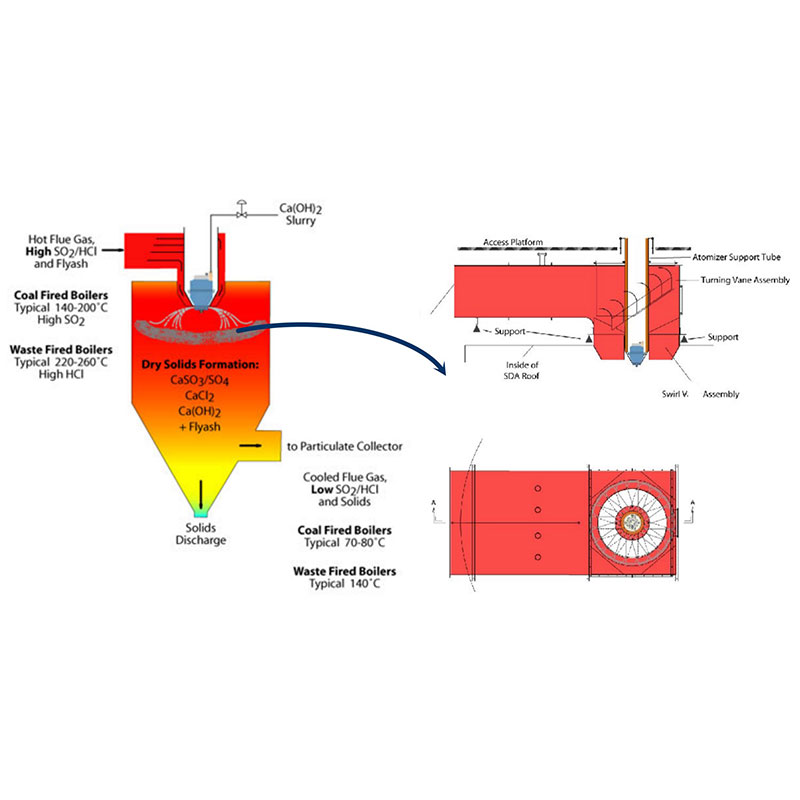

SDA

SDA -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов -

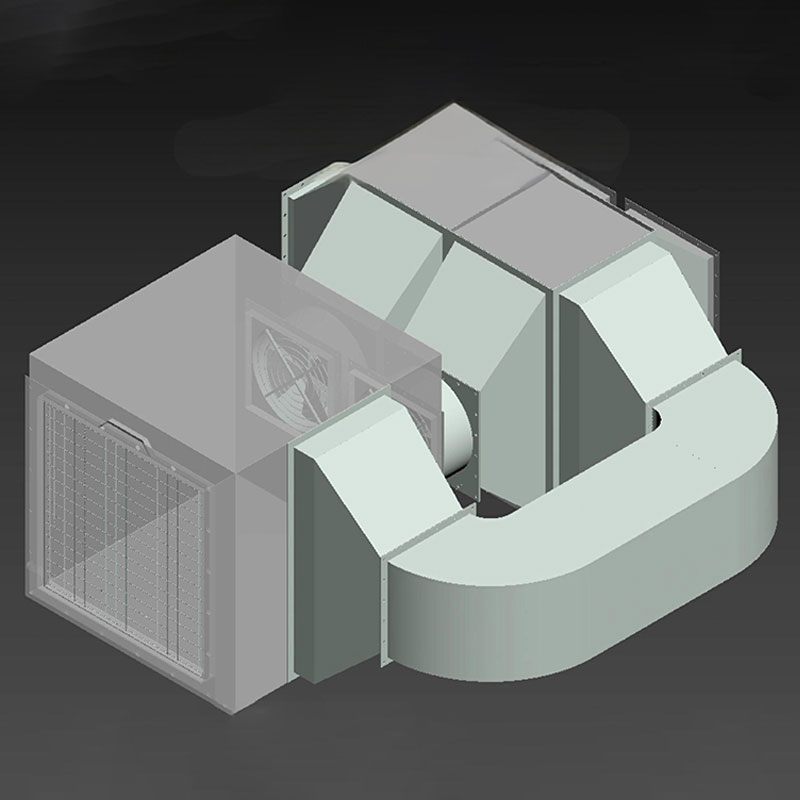

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущие паровые конденсаторы

- Угольные водогрейные котлы в китае

- Ведущие типы водогрейных котлов

- Поставщики паровых и водогрейных котлов со встроенным обозначением

- Цены на паровые котлы

- Основные покупатели барабанов паровых котлов

- Производители радиальных тепловых труб

- Ведущий конденсатор паровой турбины

- Производители функциональных описаний деаэраторов

- Установка деаэратора модели 1