Производство теплообменников для отходящих дымовых газов в китае

Когда слышишь про производство теплообменников для отходящих дымовых газов в Китае, многие сразу представляют дешёвые конвейерные линии. А зря — за последние пять лет тут научились делать аппараты, которые спокойно работают с высокоагрессивными средами, причём без постоянных ремонтов. Сам видел, как на одном из цементных заводов под Нанкином такие теплообменники отслужили семь лет без замены трубных пучков — и это при том, что сернистые соединения в дымовых газах буквально разъедают обычную сталь за пару сезонов.

Конструкционные нюансы, которые не пишут в каталогах

Если брать классический кожухотрубный теплообменник — тут китайские производители часто экономят на мелочах, которые потом вылезают боком. Например, не ставят дополнительные компенсаторы на трубных решётках, хотя при температурных скачках выше 200°C это критично. У нас на одном проекте для металлургического комбината в Таншане пришлось переделывать всю конструкцию именно из-за этого: расчётные нагрузки были верные, но инженеры не учли вибрацию от дымососов.

С пластинчатыми моделями для дымовых газов вообще отдельная история. Их часто пытаются адаптировать под высокие температуры, но без специальных прокладок из фторкаучука ничего не выйдет. Помню, в 2020 году ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг как раз запускали линию с термостойкими уплотнениями — тогда пришлось трижды менять поставщика материалов, пока не подобрали композит, выдерживающий длительный нагрев до 320°C.

А вот сварные теплообменники — это уже более надёжный вариант для агрессивных сред. Но здесь важно не только качество сварных швов, но и система очистки. Если в дымовых газах много золы или сажи, то без регулярной продувки импульсным воздухом аппарат забьётся за месяц. На своём опыте скажу: лучше сразу закладывать систему обдува в конструкцию, чем потом приваривать штуцера на работающем объекте.

Материалы: от эконом-вариантов до премиальных решений

Углеродистая сталь — это, конечно, дёшево, но для большинства дымовых газов она не подходит. Исключение — maybe, котлы на природном газе с низким содержанием серы. А вот если речь идёт об отходящих газах от сжигания угля или мазута, тут уже нужна как минимум нержавейка AISI 316L.

Но и с нержавейкой есть нюансы. Китайские поставщики часто предлагают аналоги вместо оригинальных марок, и визуально отличить почти невозможно. Однажды мы закупили партию труб под видом 316L, а при спектральном анализе выявили недостаток молибдена — такие трубы в агрессивной среде продержались бы от силы полгода.

Для действительно сложных условий — например, при утилизации тепла от печей обжига — уже стоит рассматривать дуплексные стали типа 2205 или даже инконель. Цена, конечно, вырастает в разы, но когда считаеешь стоимость простоя оборудования на ремонтах, эти инвестиции окупаются. На сайте https://www.sfeeboiler.ru я видел расчёты по окупаемости для разных вариантов — там цифры довольно близки к реальности, что редкость для маркетинговых материалов.

Технологические цепочки, которые влияют на конечный продукт

Большинство проблем с теплообменниками начинается не на этапе проектирования, а при сборке. Например, развальцовка труб в трубных досках — если её делать без контроля момента, через полгода появятся течи. Китайские заводы сейчас активно переходят на гидроразвальцовку с датчиками давления, но на менее технологичных производствах до сих пор используют ручной инструмент.

Контроль качества сварных швов — отдельная тема. Рентгенографию делают практически все серьёзные производители, а вот ультразвуковой контроль — уже реже. При этом для ответственных узлов УЗК критически важен, особенно в зонах термического влияния. Мы как-то принимали партию теплообменников для химического комбината — так из десяти аппаратов в трёх нашли непровары глубиной до 3 мм, которые при визуальном осмотре были не видны.

Покраска и антикоррозионная защита — казалось бы, мелочь. Но именно из-за некачественного грунтования мы теряли теплообменники на приморских объектах, где в воздухе высокая концентрация солей. Сейчас ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг использует многослойное покрытие с цинконаполненным грунтом — и это действительно работает, проверено на ТЭЦ в портовой зоне Тяньцзиня.

Реальные кейсы: что работает, а что нет

В 2021 году мы поставляли теплообменники для системы утилизации тепла от дымовых газов на стекольном заводе. Температура на входе — 480°C, состав газов с примесями фтора. Сначала ставили аппараты с трубами из 321-й нержавейки, но через восемь месяцев появились трещины в зоне термических напряжений. Перешли на никелевый сплав — дорого, но уже три года без проблем.

А вот на цементном заводе в провинции Сычуань удалось обойтись более бюджетным решением — теплообменники из коррозионностойкой стали с добавлением титана. Ключевым оказалось не столько качество стали, сколько грамотная обвязка — установили байпасные линии для регулирования температурного режима, что значительно снизило термические нагрузки.

Интересный опыт был с модульными системами для небольших котельных. Там часто пытаются ставить компактные пластинчатые теплообменники, но для дымовых газов это не всегда оправдано — забиваются быстро. Пришлось разрабатывать гибридный вариант: первые ступени — трубчатые для улавливания крупной золы, потом уже пластинчатые для эффективного теплообмена. Такие решения теперь предлагают и на https://www.sfeeboiler.ru — видимо, поняли, что универсальных решений не существует.

Перспективы и тренды в сегменте утилизации тепла

Сейчас всё чаще говорят о теплообменниках с керамическими покрытиями — для особо высоких температур это действительно перспективно. Но массового внедрения пока не вижу: технология дорогая, а ремонтопригодность таких аппаратов оставляет желать лучшего.

Зато активно развивается направление комбинированных систем, где тепло от дымовых газов используется не только для подогрева воды, но и для других технологических нужд. Например, на одном из нефтеперерабатывающих заводов мы внедряли каскадную схему: сначала подогрев сырой нефти, потом — сетевой воды, и в конце — подогрев воздуха для горелок. Экономия по газу составила около 12%, что для такого производства весьма существенно.

Что касается цифровизации — пока в Китае это больше маркетинг, чем реальная практика. Датчики ставят, данные собирают, но системы предиктивной аналитики работают лишь на 10-15% объектов. Хотя, если говорить о производстве теплообменников для отходящих дымовых газов, то мониторинг температурных полей в реальном времени мог бы значительно повысить надёжность. Но это вопрос не столько технологий, сколько менталитета — многие операторы до сих пор предпочитают 'послушать' аппарат молотком, rather than доверять показаниям сенсоров.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

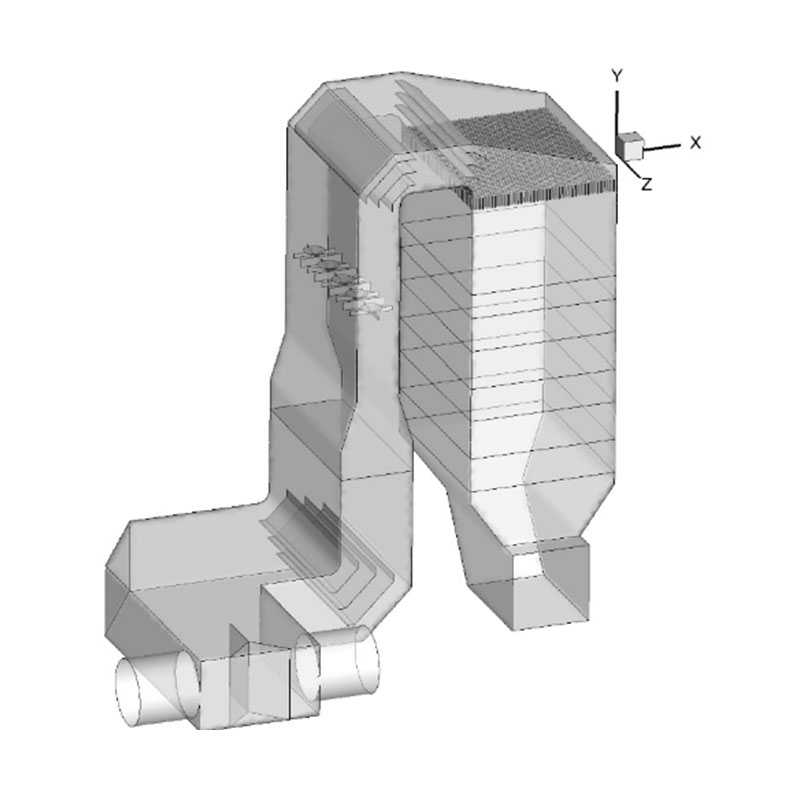

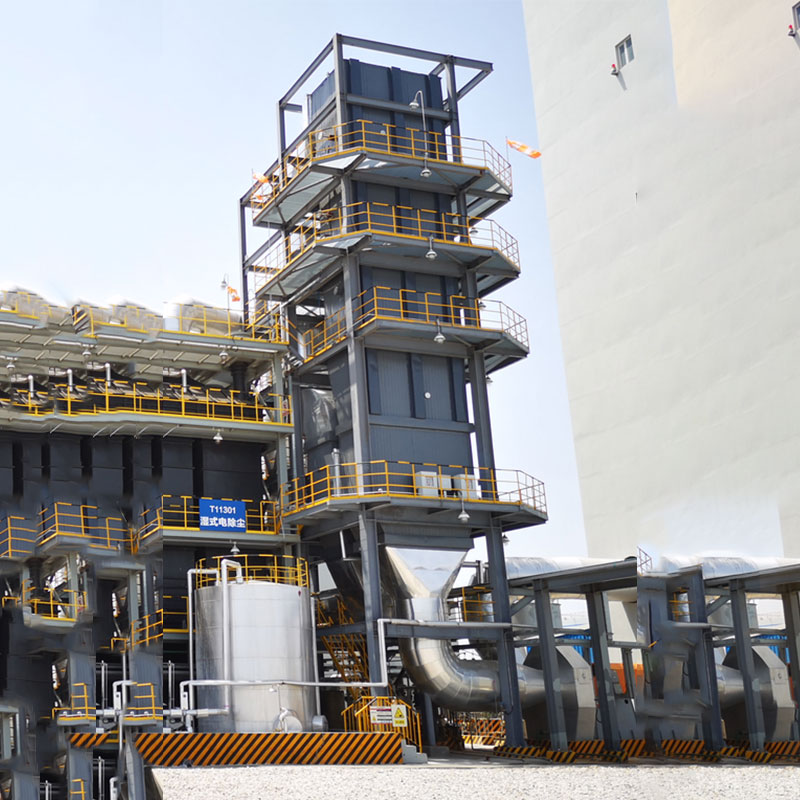

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

Пароводяные комбинированные котлы

Пароводяные комбинированные котлы -

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

CFB

CFB -

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки -

SCR

SCR -

COA

COA -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитые киловаттные водогрейные котлы

- Водогрейный котёл типа п

- Основные покупатели котлов-утилизаторов для кипятильных печей

- Ведущие воздухоподогреватели котлов

- Поставщики производства водоочистных установок в китае

- Поставщики газовых теплообменников

- Цены на строительство и эксплуатацию паровых котлов

- Ведущие деаэраторные насосы

- Распылительная головка ведущего деаэратора

- Крупнейшие покупатели комплектующих для котлов