Производитель паровых котлов работающих на биомассе в китае

Когда говорят про производитель паровых котлов работающих на биомассе в китае, многие сразу представляют гигантские заводы с конвейерами. На деле же ключевые игроки часто оказываются узкоспециализированными предприятиями с 20-30-летним опытом, где до сих пор в проектировании учитывают локальные особенности топлива. Вот, например, ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг - их инженеры как-то показывали мне чертежи адаптации горелок под рисовую шелуху с влажностью до 55%, что для стандартных котлов было бы смертельно.

Технологические нюансы, о которых не пишут в каталогах

Основная ошибка покупателей - выбирать котлы исключительно по паспортной мощности. В работе с биомассой КПД часто 'плавает' в зависимости от сезона поставки топлива. Зимой та же солома имеет влажность на 15-20% выше, и если не заложить этот запас в проекте, получим нестабильный пар и частые остановки на чистку.

У китайских производителей есть интересное разделение: северные заводы традиционно сильны в углевых решениях, тогда как в Jiangsu и Zhejiang сконцентрированы специалисты именно по биомассе. Это связано с близостью к сельхозрегионам - им проще тестировать решения на местном сырье.

Вот смотрю на последний проект от SFE Energy - их инженеры внедрили трехступенчатую систему золоудаления именно после работы с пальмовой скорлупой в Малайзии. Оказалось, стандартные шнеки не справляются с абразивными частицами, пришлось перепроектировать весь тракт. Такие детали в спецификациях не найдешь.

Реальные кейсы адаптации под российские условия

Когда в 2022 году мы запускали линию в Краснодарском крае, изначально просчитались с подготовкой подсолнечной лузги. Китайские технологи давали расчет на влажность до 25%, но местное сырье стабильно шло с 30-35%. Пришлось экстренно дорабатывать систему подогрева воздуха в топке - команда Цзянсу СФЭИ оперативно прислала инженера с модифицированными чертежами горелочного устройства.

Интересно получилось с автоматикой: китайские системы изначально не были адаптированы под российские погодные условия. При -25°C начинались сбои в датчиках давления, хотя в Китае такие температуры редки. Пришлось совместно разрабатывать термокожухи для приборов контроля.

Сейчас на их сайте sfeeboiler.ru вижу уже готовые решения для северных регионов - видимо, наш опыт учли в серийных моделях. Кстати, их родительская компания Шанхай Сыфанг Уси Котлостроение как раз специализируется на сложных проектах, что объясняет такую гибкость.

Подводные камни логистики и обслуживания

Мало кто учитывает, что котлы на биомассе требуют в 2-3 раза более частого сервиса, чем газовые. Особенно быстро изнашиваются конвективные пучки труб - при сжигании соломы с высоким содержанием хлора буквально за сезон могут потребовать замены. Мы в договорах теперь отдельно прописываем график профилактики.

Запчасти - отдельная история. Оригинальные расходники из Китая идут 45-60 дней, поэтому научились локализовывать производство наиболее изнашиваемых элементов. Решетки колосников, к примеру, теперь делаем в Подмосковье по чертежам от Цзянсу СФЭИ.

Та же компания недавно открыла склад запчастей в Новороссийске - умный ход, сократили время ожидания до 2 недель. Для критичных производств это иногда решающий фактор.

Экономика, которую не покажут в презентациях

Считается, что переход на биомассу окупается за 2-3 года. На практике - только если есть доступ к дешевому местному сырью. Когда приходится завозить щепу за 300 км, экономика сразу становится спорной. Мы считаем максимальный радиус поставки в 150 км для рентабельности.

Китайские производители начали предлагать пакетные решения 'котельная + топливная логистика', но в российских условиях это пока слабо работает. Местные поставщики биомассы часто не могут гарантировать стабильные объемы.

Интересно, что ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг последнее время делает упор на гибридные решения - котел может работать и на биомассе, и на природном газе. Для российских предприятий это страховка на случай перебоев с топливом.

Что изменилось после 2020 года

Пандемия подтолкнула китайских производителей к цифровизации. Теперь удаленная пусконаладка стала нормой - инженеры из Шанхая дистанционно подключаются к нашей АСУ ТП. Впрочем, для первых запусков все равно требуются местные специалисты.

Цены выросли на 15-20%, но качество контроллеров заметно улучшилось. Раньше ставили простейшие PLC, сейчас базово идут системы уровня Siemens или хотя бы их китайские аналоги с русифицированным интерфейсом.

На сайте sfeeboiler.ru появился раздел с онлайн-мониторингом работающих котлов - видимо, собирают статистику по реальной эксплуатации. Полезно, можно посмотреть, как ведут себя аналогичные модели в разных климатических зонах.

Перспективы и ограничения

Сейчас китайцы активно экспериментируют с многотопливными котлами - теми, что могут одновременно сжигать разные виды биомассы. Но пока КПД таких решений на 7-10% ниже, чем у специализированных.

Основное ограничение - все же логистика. Котлы мощностью свыше 20 МВт экономически невыгодно перевозить из Китая, проще собирать на месте. Цзянсу СФЭИ как раз предлагают варианты модульной поставки для сборки на площадке.

Если говорить о будущем, то главный тренд - переход от продажи оборудования к энергосервисным контрактам. Китайские производители начинают сами эксплуатировать котельные и продавать пар. Для России эта модель пока непривычна, но перспективна.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

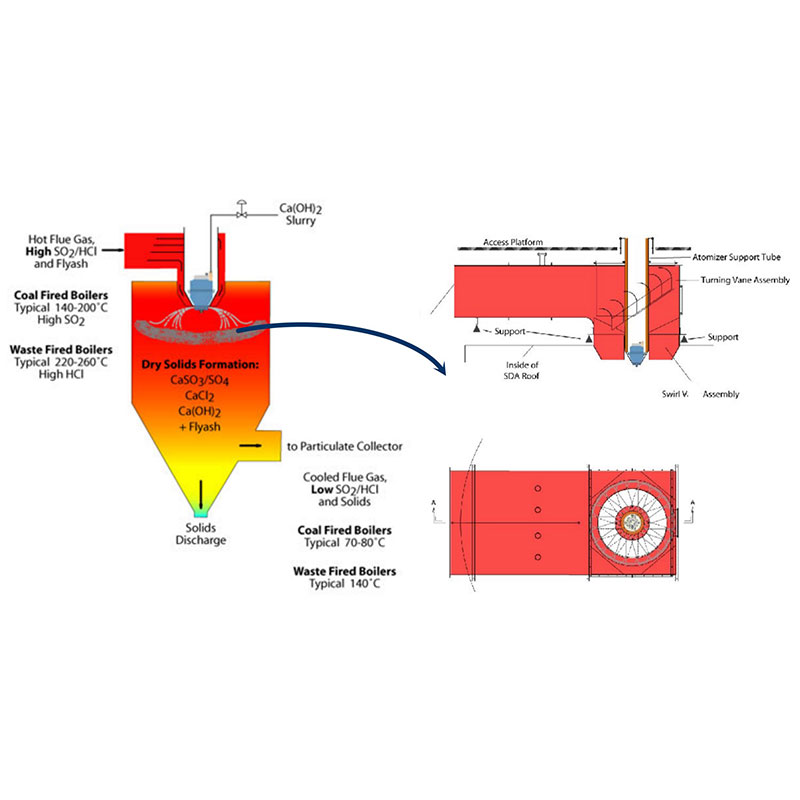

Мокрая десульфурация оксидом магния

Мокрая десульфурация оксидом магния -

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе -

Пароводяные комбинированные котлы

Пароводяные комбинированные котлы -

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе -

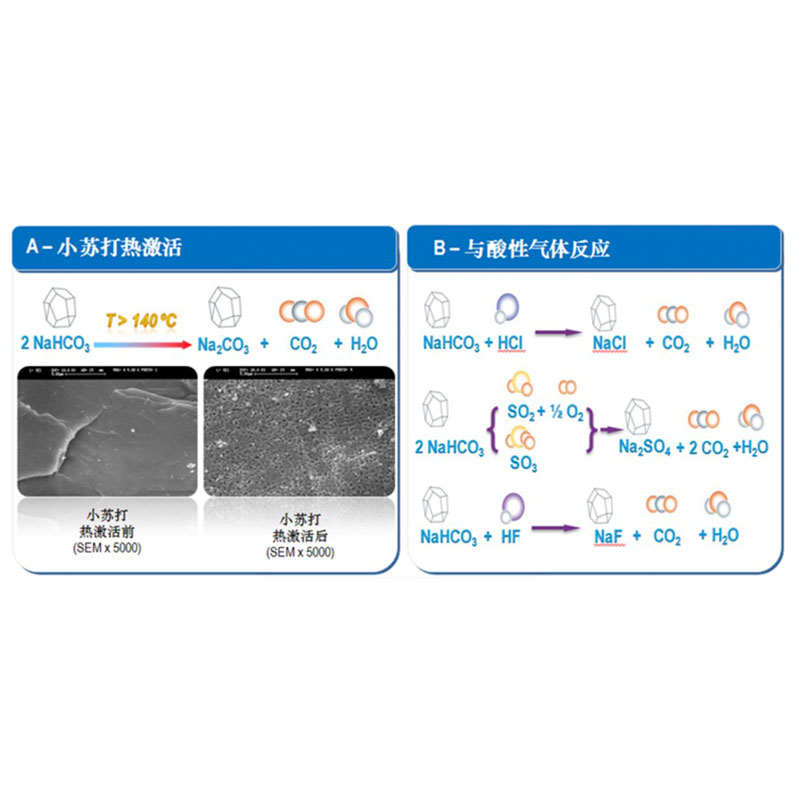

SDS

SDS -

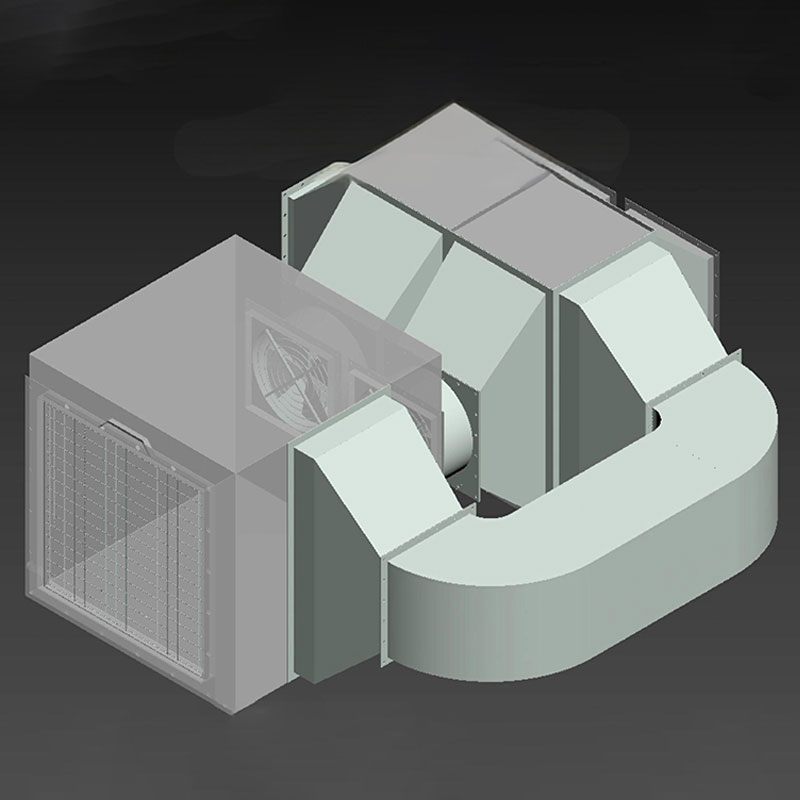

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики водогрейных котлов из китая

- Превосходный котел-утилизатор

- Китайский производитель резервуаров для периодического спуска сточных вод в котел

- Производители трубчатых воздухоподогревателей для котлов

- Поставщики производства водоочистных установок в китае

- Производитель водоочистного оборудования для прямой продажи в россии

- Отличный котел-утилизатор двигателя внутреннего сгорания

- Поставщики газовых котлов работающих на мазуте

- Цена газового водогрейного котла

- Паровые котлы в китае