Отличные паровые калориферы

Когда слышишь про 'отличные паровые калориферы', половина заказчиков сразу представляет себе немецкие блоки с позолоченными трубками. На деле же за последние пять лет китайские производители вроде Шанхай Сыфанг Уси Котлостроение научились делать аппараты, которые в наших зимних условиях отрабатывают дольше европейских. Сейчас объясню, почему.

Где рождаются реальные проблемы с обогревом

В 2019 году мы ставили калориферы на деревообрабатывающий цех под Ярославлем. Заказчик настоял на итальянской системе - через три месяца пришлось переваривать коллекторы из-за конденсатных пробок. Местные монтажники тогда говорили: 'Надо было брать проверенные схемы от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг, у них расчёт под наши перепады давления'.

Основная ошибка - выбирать оборудование только по паспортной теплопроизводительности. У нас в Сибири бывает, что пар идёт с колебаниями до 0,3 атм за час, а большинство импортных теплообменников рассчитаны на стабильные параметры. Приходится либо ставить дополнительные редукционные узлы, либо сразу брать калориферы с запасом по площади теплообмена.

Кстати про запас. Недавно смотрел проект для логистического терминала - там инженеры заложили 20% запас по мощности. На бумаге красиво, но при пуске выяснилось, что при -35°C эти дополнительные трубки просто не прогреваются из-за недостаточной скорости пара. Пришлось переделывать обвязку с установкой конденсатоотводчиков другого типа.

Что действительно влияет на долговечность

С 2021 года отслеживаю статистику по замене теплообменных блоков. У калориферов с оребрёнными трубками (как раз такие поставляет sfeeboiler.ru) межремонтный период на 15-20% дольше, чем у гладкотрубных. Но есть нюанс - если пар содержит примеси, ребра быстро закоксовываются.

На химическом производстве в Дзержинске как-то поставили калориферы без системы очистки пара. Через восемь месяцев пришлось полностью менять секции - соляные отложения буквально 'съели' алюминиевые пластины. Теперь всегда советую ставить сепараторы перед теплообменником, даже если поставщик пара клянётся в его чистоте.

Материал трубок - отдельная история. Медь-алюминиевые сплавы хороши для умеренного климата, но для Урала или Крайнего Севера лучше биметаллические конструкции. Помню, на одной северной котельной ставили экспериментальные калориферы с никелевым покрытием - выдержали семь сезонов без замены, хотя стоимость была выше стандартных на 40%.

Подбор под реальные условия вместо теоретических расчётов

Большинство проектировщиков до сих пор используют СНиП образца 2003 года. На практике эти нормы не учитывают современные материалы и технологии. Например, в старых методиках нет поправок на ветровую нагрузку при расчёте скорости обдува.

В прошлом году консультировал строителей торгового центра в Подмосковье. По проекту требовалось шесть калориферов КСк-20, но после анализа тепловизорных снимков соседних зданий мы уменьшили количество до четырёх, зато установили их в зонах максимальных теплопотерь. Экономия на оборудовании составила почти 300 тысяч, при этом тепловой комфорт даже улучшился.

Сейчас для точного подбора использую данные с действующих объектов. Например, знаю, что для автомойки площадью 200 м2 при высоте потолков 4 метра достаточно одного парового калорифера производительностью 80 000 ккал/ч, хотя по таблицам должно быть 100 000. Это проверено на трёх объектах в Ленинградской области.

Монтажные хитрости, которые не пишут в инструкциях

При установке в промзонах всегда советую ставить дополнительные фильтры перед теплообменником - даже если в проекте их нет. Как-то в Чехове из-за попадания металлической стружки в трубки пришлось менять весь блок стоимостью под полмиллиона. Теперь всегда страхуемся сетчатыми фильтрами грубой очистки.

Разметка под крепления - кажется ерундой, но именно здесь чаще всего ошибаются монтажники. Если расстояние между кронштейнами больше 1,2 метра, при тепловом расширении появляется вибрация. Проверял на объектах ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг - у них в техкартах чётко прописано 900 мм, и это не просто так.

Про обвязку трубопроводов отдельно стоит сказать. Многие экономят на байпасных линиях, а потом не могут регулировать температуру. В идеале нужно предусмотреть возможность работы на 50/75/100% мощности - это продлевает ресурс на 25-30%.

Случаи из практики: что работает годами

На хлебозаводе в Ростове-на-Дону с 2018 года работают четыре паровых калорифера в цехе сушки. Оборудование китайское, но адаптированное под наши сети. За пять лет - только одна замена прокладок и чистка от мучной пыли. При этом европейские аналоги в соседнем цехе уже дважды ремонтировали.

Интересный случай был в Воронеже на молокозаводе - там поставили калориферы с автоматикой, которая не учитывала влажность в цехе. В результате летом образовывался конденсат на продуктах. Пришлось дорабатывать систему управления, добавлять датчики точки росы. Теперь этот опыт используем на всех пищевых производствах.

Сравнивал работу одинаковых калориферов в цеху и на складе - разница в износе составила почти 40% за три года. В сухих помещениях ресурс значительно выше, поэтому для влажных цехов всегда рекомендую брать оборудование с запасом по коррозионной стойкости.

Перспективы и новые решения

Сейчас пробуем комбинированные системы - паровые калориферы плюс рекуперация. На одном из заводов в Татарстане такая схема дала экономию пара до 18% в переходные периоды. Правда, пришлось повозиться с настройкой контроллеров.

Заметил, что производители стали чаще использовать нержавеющие стали в конструкциях. Это удорожает оборудование на 15-20%, но для агрессивных сред оправдано. Например, на рыбоперерабатывающем заводе во Владивостоке калориферы из нержавейки служат уже седьмой год без замены.

Из новинок - модульные системы, где можно наращивать мощность добавлением секций. Пока тестируем на объекте в Краснодаре - удобно для поэтапного расширения производства. Но есть вопросы к равномерности прогрева крайних модулей, нужно ещё дорабатывать.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики -

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе -

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

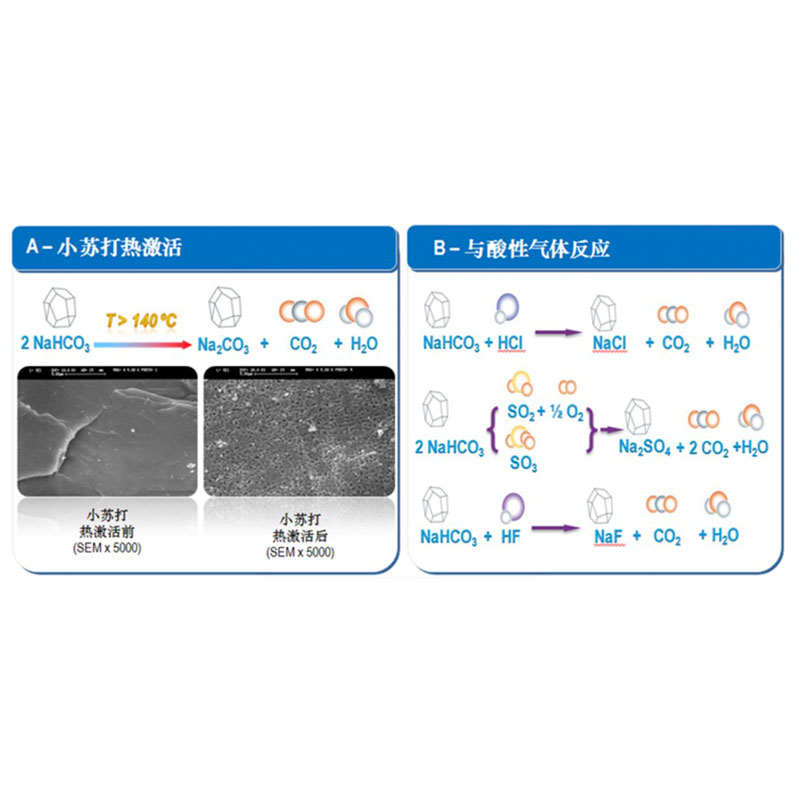

SDS

SDS -

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки -

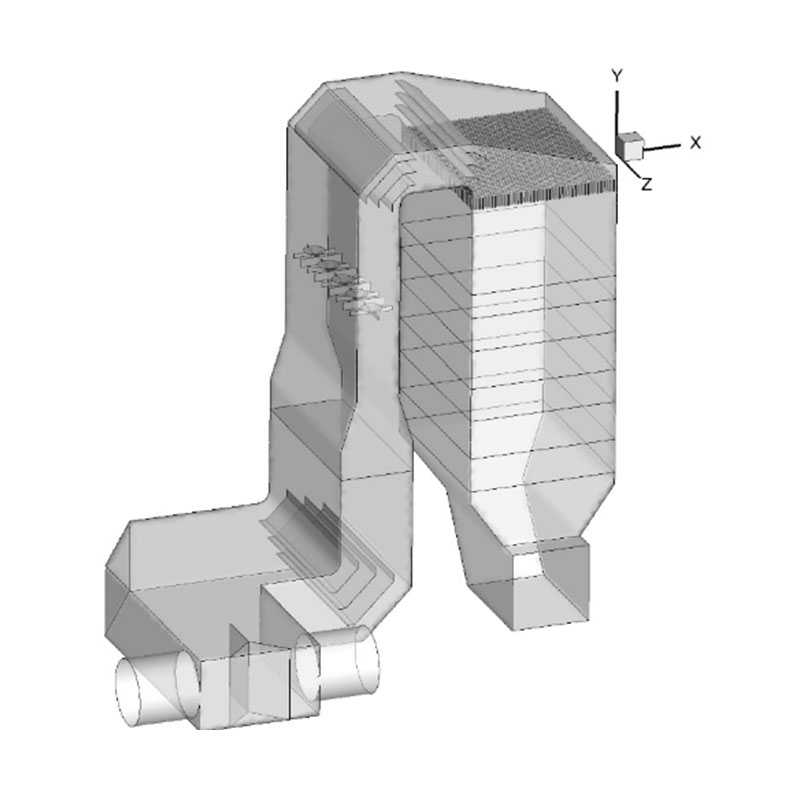

CFB

CFB -

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

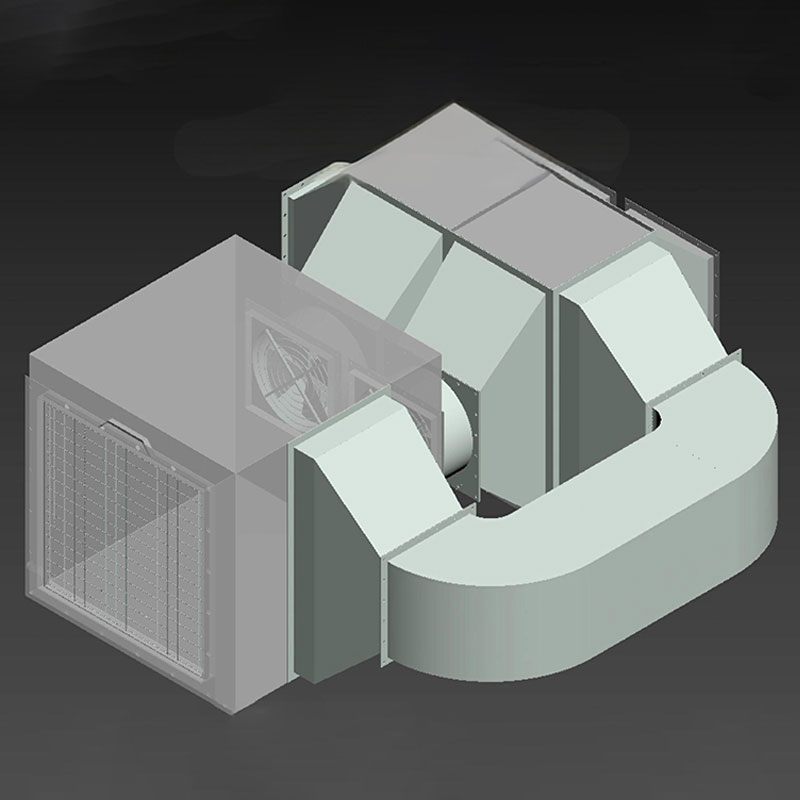

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитый пп-1-53-7-4 паровой подогреватель

- Ведущий покупатель деаэраторов для питательной воды

- Ведущий покупатель испарителей

- Поставщики деаэратора питательной воды из китая

- Ведущие водогрейные котлы на угле сверхдлительного горения

- Процессы и оборудование для водоподготовки в китае

- Цены на монтаж паровых котлов

- Китайские производители трубчатых воздухоподогревателей для котлов

- Производители систем экономайзеров для котлов

- Конденсатор парового котла