Отличная система угольных экономайзеров для котельной

Если честно, когда слышу про ?отличные системы угольных экономайзеров?, всегда хочется спросить: а что именно делает их отличными? Ведь многие поставщики обещают КПД под 90%, а по факту на объектах вижу, как эти же блоки покрываются сажей за два месяца из-за непродуманной конструкции трубных пучков. Сейчас объясню, почему в нашей работе с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг мы ушли от шаблонных решений и начали собирать экономайзеры с поперечным шагом труб не 80 мм, как все, а 120 мм — и это спасло три проекта от аварийной остановки зимой.

Почему стандартные экономайзеры не работают на российском угле

Запомните: если вам предлагают угольный экономайзер с вертикальными змеевиками для котлов на каменном угле — бегите. В 2019 году мы в Иркутске поставили такие от одного немецкого бренда, и через 11 недель температура уходящих газов подскочила с 140°C до 210°C. При вскрытии увидели — межтрубное пространство забито спекшейся золой, причём не равномерно, а клоками. Очистка заняла 16 часов, котельная работала на резервном дизеле.

Тут дело в зольности нашего угля. В Кузбассе, например, зола имеет температуру плавления около 1150°C, но в слоевых топках часто возникают локальные перегревы. Когда мы проанализировали данные с датчиков, оказалось, что в экономайзере есть зоны с температурой стенки до 600°C — именно там и начиналось спекание. Пришлось пересчитывать всю гидравлику, чтобы выровнять температурный профиль.

Кстати, именно после этого случая мы с инженерами из ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг начали экспериментировать с компоновкой. Сделали три тестовых модуля с разным шагом труб — 80, 100 и 120 мм. На стенде с имитацией дымовых газов увидели: при 120 мм скорость газов падает до 4-5 м/с, и зола не ?прилипает? к поверхностям. Да, пришлось увеличить габариты, но зато межремонтный период вырос с 3 до 14 месяцев.

Как мы подбирали материалы для российской зимы

Вот вам пример из практики: в 2021 году под Красноярском поставили экономайзер с китайскими трубами из стали 20. Через полгода — три сквозные коррозии. Стали разбираться: оказалось, конденсат с содержанием сернистых соединений скапливался в нижних секциях при работе котла на малых нагрузках. При -35°C за бортом это приводило к образованию серной кислоты слабой концентрации, но достаточной для точечной коррозии.

После этого мы с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг перешли на трубы из стали 09Г2С с толщиной стенки 3,5 мм вместо стандартных 2,8 мм. Да, дороже на 15%, но за два года — ни одного случая протечки. Важный момент: при сварке приходится строго выдерживать температуру межпроходного охлаждения, иначе в зоне термического влияния появляются хрупкие участки.

Ещё нюанс — крепёж. Раньше ставили обычные болты из стали 3, но при температурных расширениях они ?залипали?. Сейчас используем болты из стали 40Х с антифрикционным покрытием, их можно открутить даже после года эксплуатации без гидравлического инструмента. Мелочь? На самом деле, на одном из объектов в Ханты-Мансийске из-за сорванного болта пришлось останавливать всю котельную на 8 часов — стоимость простоя превысила цену всего крепежа в системе.

Особенности обвязки и автоматики

Многие проектировщики до сих пор ставят байпасные линии с ручными заслонками. На деле же при переходе на байпас температура воды на входе в котёл падает на 20-30°C за 2-3 минуты, и это вызывает тепловой удар по барабану. Мы в таких случаях всегда настаиваем на установке трёхходовых клапанов с сервоприводами — плавное переключение в течение 15-20 минут.

Кстати, про автоматику. В прошлом году модернизировали систему на объекте в Воркуте — поставили частотные преобразователи на насосы рециркуляции. Расход электроэнергии снизился на 17%, но главное — исчезли проблемы с кавитацией при резких скачках нагрузки. Раньше при включении второго котла часто срабатывала аварийная защита по низкому давлению в контуре экономайзера.

Ещё один важный момент — размещение датчиков. Стандартно ставят по два термопар на входе и выходе, но мы добавили ещё одну — в средней части пакета. Это позволяет отслеживать распределение температур по ходу газов и вовремя обнаруживать зашлаковывание. На сайте sfeeboiler.ru есть технические отчёты по таким решениям — рекомендую посмотреть раздел с кейсами.

Ошибки монтажа, которые дорого обходятся

За 12 лет работы видел, как из-за неправильной обвязки дренажных линий замерзали целые секции. В Томской области одна монтажная организация вывела дренаж в общую канализацию без уклона — в первую же зиму лёд разорвал трубы на стыках. Пришлось полностью менять нижний коллектор.

Ещё частый косяк — неправильная установка компенсаторов. Помню случай в Кемерово: по проекту стояли сильфонные компенсаторы, но монтажники сэкономили и поставили П-образные. Через 4 месяца от вибрации треснула сварка на подвесах. Хорошо, что заметили до аварии — была только течь по фланцу.

Сейчас мы всегда требуем от монтажников протоколы затяжки фланцевых соединений с указанием момента затяжки. Кажется, бюрократия? Но после того, как в Новосибирске из-за перетянутого фланца треснул патрубок на 150-м диаметре, пришлось эвакуировать весь персонал из-за выброса пара. Убыток — 2,3 млн рублей.

Что даёт правильная система в цифрах

На объекте в Челябинске после замены старого экономайзера на наш вариант с оптимизированной поверхностью нагрева температура уходящих газов снизилась со 165°C до 128°C. При расходе угля 4,5 тонны в час это дало экономию около 240 тысяч рублей в месяц. Окупаемость проекта — 14 месяцев.

Интересный эффект заметили на ТЭЦ в Омске: после установки экономайзеров с увеличенной поверхностью нагрева снизилась нагрузка на дымососы. Оказалось, за счёт более эффективного теплообмена снизилось сопротивление газового тракта. Электроэнергия на привод дымососов уменьшилась на 8-9%.

Последние данные с объекта в Уфе: за 18 месяцев эксплуатации перепад давления в газовом тракте вырос всего на 12% против типовых 35-40% за тот же период. Чистку проводили только один раз — плановую, при этом толщина отложений не превышала 1,5 мм. Это подтверждает, что выбранная схема расположения трубных пучков работает.

Перспективы развития систем утилизации тепла

Сейчас экспериментируем с установкой чугунных ребристых труб в первой по ходу газов секции. Чугун лучше сопротивляется коррозии от сернистых соединений, но есть ограничения по температуре — выше 450°C начинает ?ползти?. Пока тестовый образец работает 8 месяцев без изменений параметров.

Ещё рассматриваем варианты с добавлением второго контура для подогрева сетевой воды. Это особенно актуально для котельных с сезонной нагрузкой. Летом, когда тепловая нагрузка падает, излишки тепла от уходящих газов можно направлять на ГВС. В ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг уже разработали типовой проект такой модернизации — он есть в открытом доступе на их сайте.

Из новинок — пробуем покрывать трубы в зоне максимальных температур керамическим напылением. Пока дорого, но лабораторные испытания показывают увеличение срока службы в 1,8 раза при работе на высокозольных углях. Если снизим стоимость технологии — будет прорыв для всего направления угольных экономайзеров.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков -

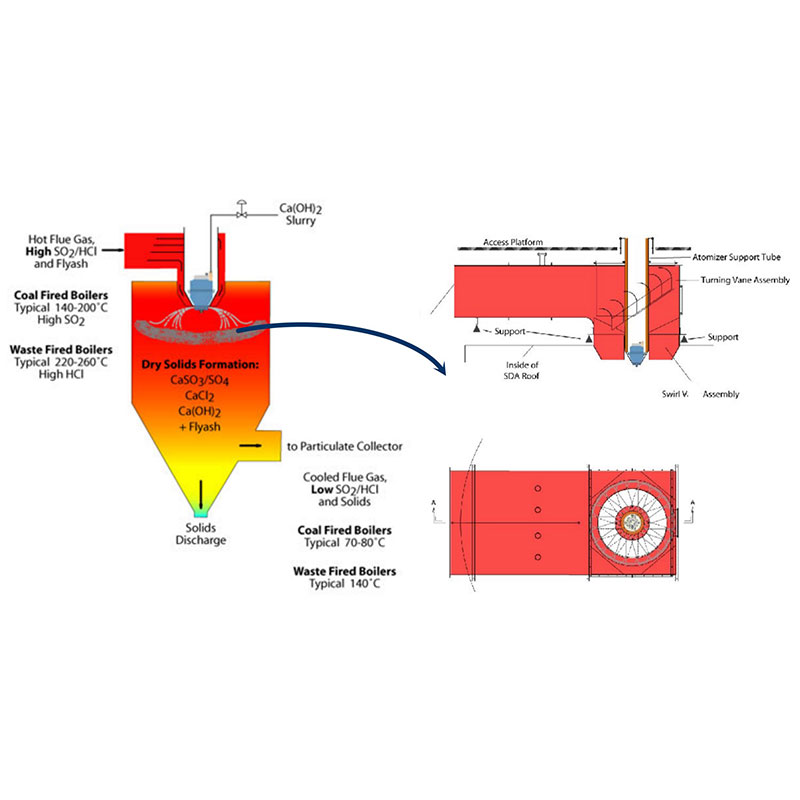

SDA

SDA -

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса -

Решетчатые котлы

Решетчатые котлы -

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов -

Котлы утилизации тепла много подовых печей

Котлы утилизации тепла много подовых печей -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе -

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов -

Пароводяные комбинированные котлы

Пароводяные комбинированные котлы -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Связанный поиск

Связанный поиск- Производитель котлов-утилизаторов

- Производители паровых котлов производители пароводяных двухконтурных котлов

- Цены на угольные экономайзеры

- Ведущий сосуд под давлением

- Цена на малый паровой котел на угле

- Производители комплектов угольных экономайзеров для водогрейных котлов

- Водогрейные котлы кв

- Знаменитый паровой котел на масле szs

- Цены на водогрейные котлы работающие на топливе

- Знаменитый 2-тонный паровой котел