Описание функций отличного деаэратора

Когда говорят про деаэраторы, часто сводят всё к банальному 'удалению кислорода', но это как сравнивать сапоги-скороходы с кирлом - вроде обувь, а разница принципиальная. На деле отличный деаэратор должен работать как швейцарские часы: незаметно, но без сбоев. Помню, на ТЭЦ-22 в 2018 году пришлось переделывать китайский аналог, потому что их инженеры не учли скачки давления при переходных режимах - конденсат шёл с пузырями, словно газировка.

Конструктивные особенности, которые не увидишь в паспорте

Сетчатые тарелки - вот где собака зарыта. В теории все делают их из нержавейки 12Х18Н10Т, но толщина перфорации... У нас на объекте в Красноярске как-то поставили деаэратор с отверстиями 4 мм вместо расчётных 2.8 - пар начинал 'пролетать' без должного контакта с водой. Пришлось вулканизировать дополнительные слои, иначе остаточный кислород за 2 месяца 'съел' бы участок трубопровода.

Высота барботажного слоя - та ещё головная боль. В нормативных документах пишут про 150-200 мм, но никто не уточняет, что при запуске с холодным конденсатом нужно давать запас до 300 мм. На одном из объектов ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг пришлось наращивать секции именно из-за этого нюанса - их стандартная схема не учитывала наши зимние пуски при -35°C.

Размещение дренажных линий - кажется мелочью, пока не столкнёшься с гидроударами. В деаэраторе ДСА-50 от Уралкотломаш пришлось переваривать патрубки, потому что конденсат скапливался в мёртвых зонах. Кстати, на https://www.sfeeboiler.ru в последних модификациях эту проблему учли - видно, что люди реально работают с рекламациями.

Термодинамика vs практика: где кроются подводные камни

Расчётные температуры - отдельная песня. Все знают про 104-105°C для атмосферных деаэраторов, но сколько раз видел, как забывают про теплопотери в подводящих трактах. На углегорской ГРЭС как-то разогревали до 107°C 'на всякий случай' - получили кавитацию на насосах. Пришлось ставить дополнительный теплообменник на обратку.

Баланс пара и воды - тут без чутья не обойтись. Автоматика часто 'дергается' при изменении нагрузки, а опытный оператор по шуму в барботажной колонне определит режим точнее любого датчика. Кстати, у китайских коллег из Шанхай Сыфанг Уси Котлостроение в последних поставках появились сенсоры вибрации - интересное решение, хотя наши энергетики пока относятся скептически.

Вспоминается случай на модернизации деаэраторной батареи для ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг - их технологи настаивали на японских регуляторах, но при наших перепадах давления лучше показали себя отечественные клапаны с 'мягкой' характеристикой. Пришлось доказывать через опытно-промышленные испытания.

Материалы: от теории к реальной эксплуатации

Нержавейка 08Х18Н10 - классика, но для агрессивных сред лучше 08Х17Н15М3. Помню, на химическом комбинате в Дзержинске за два года 'съели' колонну из-за паров формальдегида - пришлось экранировать керамикой. Сейчас смотрю, в проектах Шанхай Сыфанг стали предлагать варианты с напылением - прогресс налицо.

Сварные швы в зоне переменных нагрузок - вечная проблема. Теоретики рисуют идеальные стыки, а на практике термические напряжения 'водят' металл. Как-то пришлось перекладывать весь шовный материал на деаэраторе для ТЭЦ-9 - заводские сварщики экономили на подогреве.

Изоляция - кажется рутиной, пока не столкнёшься с конденсатом на холодных участках. В проектах ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг сейчас закладывают трёхслойные кожухи, но наши монтажники всё равно дополняют вентилируемыми прослойками - опыт подсказывает.

Автоматика: необходимость или излишество?

Современные контроллеры хороши до первого серьёзного сбоя. На одной из котельных в Подмосковье поставили немецкую систему - она 'зависала' при скачках напряжения. Вернули старые манометрические реле, работают как часы. Хотя в каталогах на www.sfeeboiler.ru вижу адаптированные версии - видимо, учли наши реалии.

Датчики кислорода - отдельная история. Полярографические sensors требуют калибровки раз в неделю, а оптические забиваются взвесями. Лучше всего показали себя комбинированные системы с продувкой - как раз такие сейчас предлагают в составе деаэрационных установок от дочернего предприятия Шанхай Сыфанг.

Резервирование систем - многие экономят на этом, пока не столкнутся с аварией. В идеальном деаэраторе должно быть как минимум дублирование линий питания и два независимых контура контроля. На практике же часто вижу упрощённые схемы - потом героически исправляем последствия.

Эксплуатационные лайфхаки, которых нет в инструкциях

Пуск после ремонта - никогда сразу не выводи на проектную нагрузку. Сначала 'прогрей' на холостом ходу 2-3 часа, проверь все фланцы на предмет 'потения'. Как-то в Новосибирске проигнорировали это правило - получили разрыв прокладки на стыке колонны и бака.

Чистка тарелок - если использовать химию, то только нейтральные составы. Щёлочь разъедает защитную плёнку на нержавейке. Видел, как на Рязанской ГРЭС применяли ультразвуковую промывку - интересная технология, но дорогая для серийного использования.

Контроль качества деаэрации - не доверяй полностью автоматике. Раз в смену бери пробу в стеклянную колбу и смотри на просвет - мельчайшие пузырьки видны лучше, чем покажут любые датчики. Этот приём мне показывал ещё старый мастер с Иркутской ТЭЦ, и он ни разу не подводил.

Перспективы развития: куда движется отрасль

Вакуумные деаэраторы постепенно вытесняют атмосферные, но не везде. Для малых котельных это часто избыточно - дополнительные насосы, сложная автоматика. Хотя в проектах ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг уже появляются гибридные решения - интересно посмотреть, как покажут себя в работе.

Компактные модули - тренд последних лет. Но уменьшение габаритов не должно идти в ущерб эффективности. Видел как-то 'экономичный' вариант от корейцев - так там барботажный слой был всего 80 мм, о какой стабильной работе могла идти речь?

Цифровые двойники - пока экзотика, но на крупных объектах уже начинают внедрять. Правда, наши энергетики справедливо отмечают: никакая модель не заменит практического опыта. Хотя для тренировки молодых специалистов - вещь полезная.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

SDS&SCR

SDS&SCR -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Котлы утилизации тепла много подовых печей

Котлы утилизации тепла много подовых печей -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

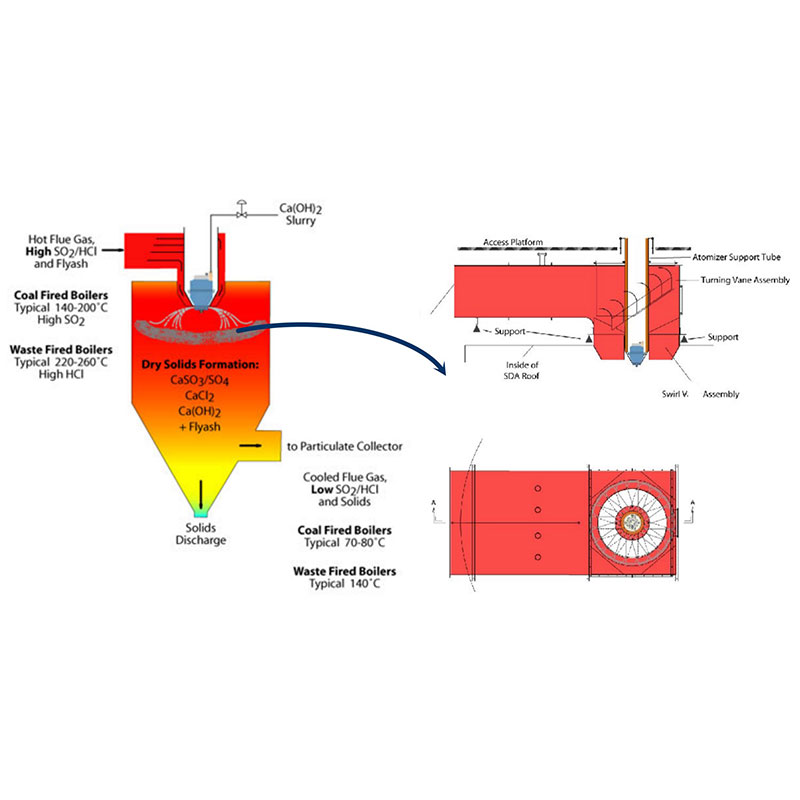

SDA

SDA -

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

SCR

SCR -

Электрический пылеуловитель

Электрический пылеуловитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий российский покупатель водоочистного оборудования для прямой продажи в россии

- Китайский производитель водоочистных сооружений в стове китай

- Лейдинг котел-утилизатор комплект

- Поставщики паровых подогревателей

- Производитель водоочистных сооружений промышленного класса в китае

- Ведущий 2 деаэратор

- Установка котла-утилизатора для стекловаренной печи

- Превосходный паровой котел инструкция по эксплуатации

- Поставщики газовых паровых котлов

- Знаменитый водогрейный котел с циркулирующим кипящим слоем