Китайские производители угольных экономайзеров для водогрейных котлов

Когда речь заходит о китайских производителях угольных экономайзеров, многие сразу думают о дешевизне – и это первая ошибка. На деле ключевой момент в том, какие именно технологии рекуперации тепла используются в конкретном оборудовании. Мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг часто сталкиваемся с тем, что клиенты сначала смотрят на ценник, а потом годами исправляют последствия неправильного выбора.

Конструктивные особенности, которые не бросаются в глаза

Возьмем для примера наш последний проект для котельной в Красноярске. Заказчик изначально хотел стандартный чугунный экономайзер, но после анализа топлива (зольность 38%) пришлось переходить на стальные ребристые трубы – чугун просто не выдержал бы эрозии. Кстати, именно в таких нюансах кроется разница между рядовыми поставщиками и профильными предприятиями вроде нашего Шанхай Сыфанг Уси Котлостроение.

Часто упускают момент с температурой обратки. Если вода приходит ниже 60°C – начинаются проблемы с кислотной росой. В одном из комбинатов ЖКХ пришлось переделывать всю обвязку, потому что проектировщики не учли сезонные колебания температуры теплоносителя. Теперь всегда считаем минимальный порог нагрева для каждого типа угля.

Мелочь, которая решает: расположение обдувочных аппаратов. В версии для Кузбасса сделали дополнительный ярус очистки после экономайзера – зола местных углей спекается так, что стандартные системы не справляются. Без этого межремонтный период сокращался бы вдвое.

Подбор оборудования под российские реалии

Работая через международное подразделение, мы накопили статистику по разным регионам РФ. Например, для Сибири увеличиваем запас по толщине стенки труб – сказываются перепады от -45°C до +35°C в котельной. А для европейской части важнее компактность размещения.

Сейчас ведем переговоры по модернизации котельной в Воркуте – там особые требования к пусковому режиму. Стандартные китайские экономайзеры не всегда учитывают необходимость прогрева при -50°C. Пришлось разрабатывать каскадную схему включения секций.

Кстати, о материалах. Для Арктики перешли на трубы из стали 09Г2С вместо привычной St.37.0 – пусть дороже, но за три года ни одной трещины даже в зоне сварных швов. Хотя изначально заказчик сопротивлялся переплате в 15%.

Типичные ошибки монтажа

Самая болезненная тема – когда привозим готовый угольный экономайзер, а подрядчики начинают 'улучшать' проект. В Перми как-то решили сэкономить на опорных конструкциях – в результате при тепловом расширении повело весь блок. Пришлось демонтировать и ставить дополнительные компенсаторы.

Еще случай: в Татарстане не проверили качество воды перед запуском – через полгода трубы покрылись слоем накипи. Теперь всегда требуем химический анализ теплоносителя, даже если заказчик уверяет, что 'все в порядке'.

Особенно внимательно следим за обвязкой байпасных линий. Как показала практика, 70% проблем с регулированием начинаются именно там. Для объектов с переменной нагрузкой (бани, теплицы) вообще рекомендуем ставить два независимых контура.

Эксплуатационные тонкости

После запуска в Новосибирске заметили интересную зависимость: при сжигании бурых углей Канско-Ачинского бассейна нужно чаще чистить газовый тракт. Раз в две недели вместо плановых трех. Пришлось разработать график промывки для разных типов топлива – теперь это прилагаем к каждому паспорту.

Теплотехники часто недогревают воду в межсезонье, пытаясь экономить. Но для экономайзеров водогрейных котлов это смертельно – конденсат с примесями серы быстро разъедает трубы. В договорах теперь прописываем минимальный температурный график.

Из последних наработок: для котлов с циркуляционными насосами большой мощности ставим дополнительные демпферы перед экономайзером. Гидроудары выводили из строя коллекторы в трех объектах, пока не внесли это в стандартную комплектацию.

Перспективы развития технологий

Сейчас экспериментируем с покрытиями для труб – напыление корунда показало увеличение срока службы на 23% при работе с высокозольными углями. Но стоимость ремонта при этом вырастает – пока считаем экономику.

Интересное направление – комбинированные системы для котлов, работающих на смеси угля и отходов древесины. В Карелии такой проект запустили в тестовом режиме – пришлось пересчитывать всю газодинамику.

Коллеги из Шанхай Сыфанг разрабатывают модульную схему сборки – чтобы можно было наращивать поверхность нагрева без замены всего блока. Для российских котельных с их постоянными модернизациями это может стать решающим фактором.

Взаимодействие с российскими партнерами

За годы работы через наше представительство поняли: главное – не просто продать оборудование, а вписаться в местные нормативы. Например, для получения сертификата Ростехнадзора приходится проводить дополнительные испытания на виброустойчивость – в Китае таких требований нет.

Сложнее всего было адаптировать систему управления под российские АСУ ТП. Пришлось нанимать местных программистов – теперь они консультируют наших инженеров при проектировании щитов управления.

Текущая задача – локализация производства отдельных узлов. Воронежский завод начал выпускать переходные фланцы по нашим чертежам – выигрываем три недели на логистике. Мелкий шаг, но для аварийных ремонтов критично.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

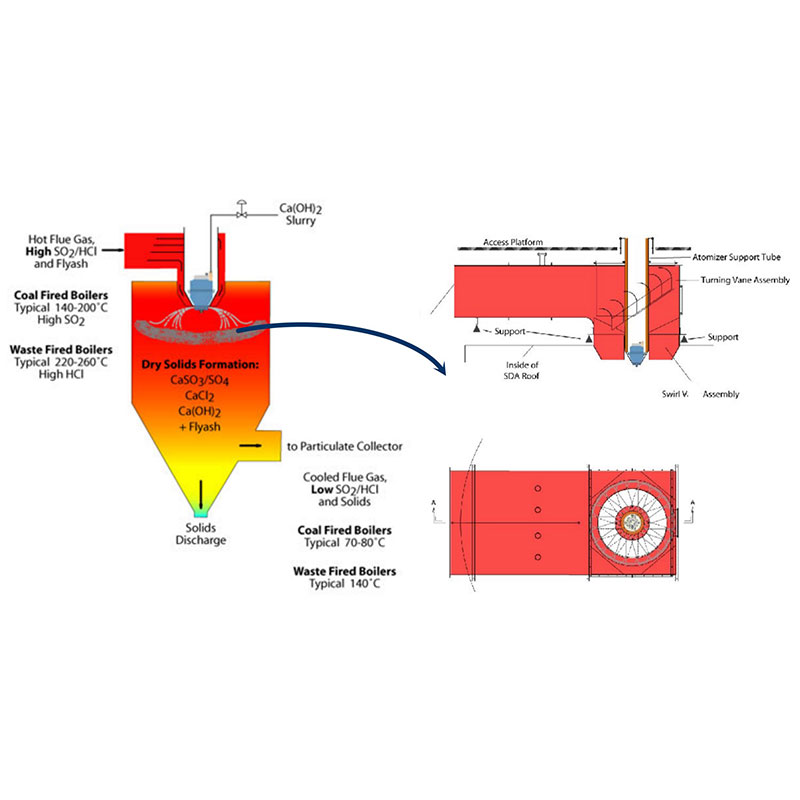

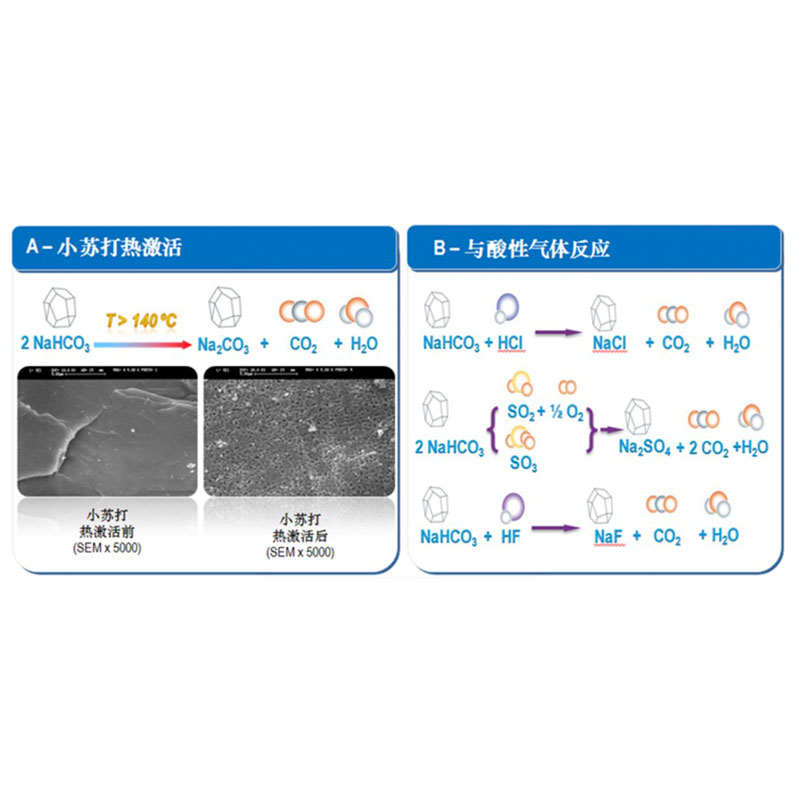

Технология сухой десульфуризации высокоактивным гидроксидом кальция

Технология сухой десульфуризации высокоактивным гидроксидом кальция -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

SDS

SDS -

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов -

Котлы утилизации тепла много подовых печей

Котлы утилизации тепла много подовых печей -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

Мокрая десульфурация оксидом магния

Мокрая десульфурация оксидом магния -

SNCR

SNCR -

Сосуды под давлением

Сосуды под давлением

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитый комплект котла-утилизатора

- 4-тонные паровые котлы китая

- Знаменитый сосуд под давлением

- Котельная-утилизатор для пиролизных печей

- Производители водогрейных котлов для рабочего давления в китае

- Производитель водогрейных котлов на мазуте szs в китае

- Китайский деаэратор питательной воды

- Отличный котел-утилизатор для паровой топки

- Поставщики насосов для деаэраторов

- Установки для трубчатых воздухоподогревателей котлов