Китайские производители конструкций резервуаров паровых котлов

Когда говорят про китайских производителей конструкций резервуаров паровых котлов, часто думают, что это просто сварка металла по чертежам. Но на деле — это баланс между давлением, температурой и долговечностью, где каждая деталь резервуара влияет на КПД всего агрегата.

Особенности проектирования резервуаров

В наших проектах для паровых котлов часто сталкиваемся с тем, что заказчики требуют уменьшить толщину стенки резервуара — мол, так дешевле. Но здесь кроется риск: при высоких температурах и давлениях даже миллиметры стали имеют значение. Например, для котлов среднего давления (до 40 бар) мы используем сталь марки 20Г, но если клиент настаивает на экономии, иногда идём на компромисс с 09Г2С — и потом наблюдаем локальные деформации через 2-3 года эксплуатации.

Однажды для завода в Казахстане делали резервуар с увеличенной зоной парового объёма — инженеры предлагали классическую цилиндрическую форму, но технолог настоял на эллиптическом днище. В итоге при пусконаладке выяснилось, что пар скапливается в верхней зоне неравномерно, пришлось добавлять перегородки. Это типичный пример, когда теория расчётов не всегда совпадает с реальным поведением пара в резервуаре.

Сейчас многие производители переходят на лазерную резку для элементов крепления — это даёт точность, но требует идеальной подготовки кромок. Мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг до сих пор комбинируем плазменную резку с ручной подгонкой для ответственных узлов — потому что автоматика не всегда 'чувствует' микронеровности стали после транспортировки.

Материалы и их поведение в эксплуатации

С углеродистой сталью всё понятно — но для агрессивных сред иногда предлагаем нержавейку 12Х18Н10Т. Правда, здесь есть нюанс: если в паре есть примеси хлоридов, даже нержавейка начинает трещать по зонам термического влияния. Как-то раз поставили резервуар на химическом комбинате — через полгода появились микротрещины в районе сварных швов. Разбирались — оказалось, проблема в паре от регенерационной установки, где были следы хлора.

Сейчас для таких случаев используем биметаллические листы — основа из углеродистой стали, плакировка из нержавейки. Дороже, но зато нет коррозии. Кстати, это один из моментов, где китайские производители стали гибче европейских — мы готовим такие комбинированные конструкции под конкретные ТУ, не требуя пересчета всех нормативов.

Толщина изоляции — ещё один спорный момент. По нормам для резервуаров паровых котлов достаточно 100 мм минеральной ваты, но в северных регионах увеличиваем до 150 мм. Хотя некоторые заказчики считают это избыточным — пока не столкнутся с конденсатом на внешней стенке при -40°C.

Контроль качества и типичные дефекты

Ультразвуковой контроль швов — обязательная процедура, но мы дополнительно делаем радиографический контроль для зон с переменными нагрузками. Особенно это важно для переходников от барабана к трубной системе — там где происходит резкое изменение диаметра.

Частый дефект — непровар в зоне монтажных планок. С виду мелочь, но именно отсюда часто начинается трещина при тепловых расширениях. В прошлом году ремонтировали котел на ЦБК — как раз из-за такой микротрещины в течении 8 месяцев полностью разрушился крепёжный узел.

В ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг внедрили систему маркировки каждого шва — это позволяет отслеживать историю дефектов по конкретным сварщикам. Жёстко, но эффективно — количество рекламаций снизилось на 30% за два года.

Монтаж и пусконаладка

Самое сложное — не изготовить резервуар, а смонтировать его на объекте. Особенно когда фундамент подготовлен с отклонениями — бывало, что плита имела перекос 3-4 мм на 10 метрах, что приводило к напряжению в опорных узлах. Теперь всегда отправляем геодезистов на проверку фундамента до начала монтажа.

При пусконаладке паровых котлов обязательно делаем ступенчатый прогрев — сначала до 100°C, выдержка 12 часов, потом до рабочей температуры. Многие пропускают этот этап, а потом удивляются, почему в резервуаре появляются остаточные напряжения.

Один из последних проектов — модернизация котла для ТЭЦ в Новосибирске. Там пришлось полностью менять конструкцию верхнего барабана — старый не выдерживал циклических нагрузок. Сделали вариант с усиленными рёбрами жёсткости и плавающим креплением — пока нареканий нет, но прошло только полгода.

Перспективы и новые решения

Сейчас экспериментируем с композитными покрытиями для внутренней поверхности резервуаров — не для всего объёма, а только для зон с повышенной эрозией. Первые испытания показали снижение износа на 15-20%, но технология ещё сырая — покрытие отслаивается при резких перепадах температур.

Для энергетических котлов большой мощности начинаем применять предварительный подогрев сварных швов — это снижает риск образования закалочных структур. Хотя и увеличивает время изготовления на 20-25%.

В целом, рынок конструкций резервуаров паровых котлов движется в сторону индивидуальных решений — типовые проекты уже не покрывают всех потребностей. Как показывает практика нашего сайта https://www.sfeeboiler.ru, 70% запросов — это нестандартные технические условия, требующие пересчёта классических схем.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

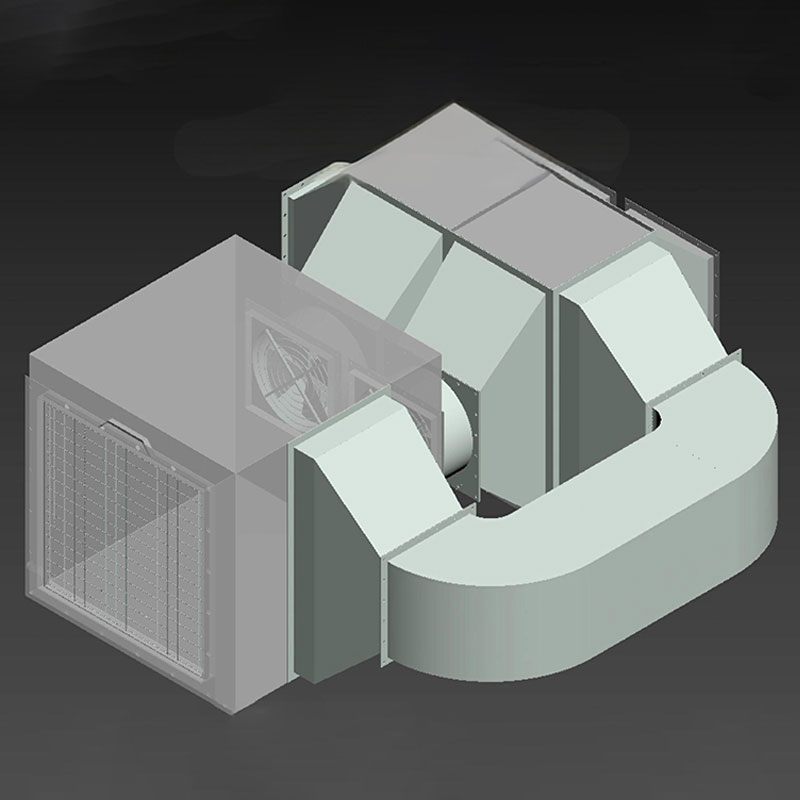

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Мокрая десульфурация оксидом магния

Мокрая десульфурация оксидом магния -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов -

Электрический пылеуловитель

Электрический пылеуловитель -

Котлы с водородосодержащим сжиганием

Котлы с водородосодержащим сжиганием -

CFB

CFB -

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики -

Пароводяные комбинированные котлы

Пароводяные комбинированные котлы -

Котлы утилизации тепла для электропечей

Котлы утилизации тепла для электропечей -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

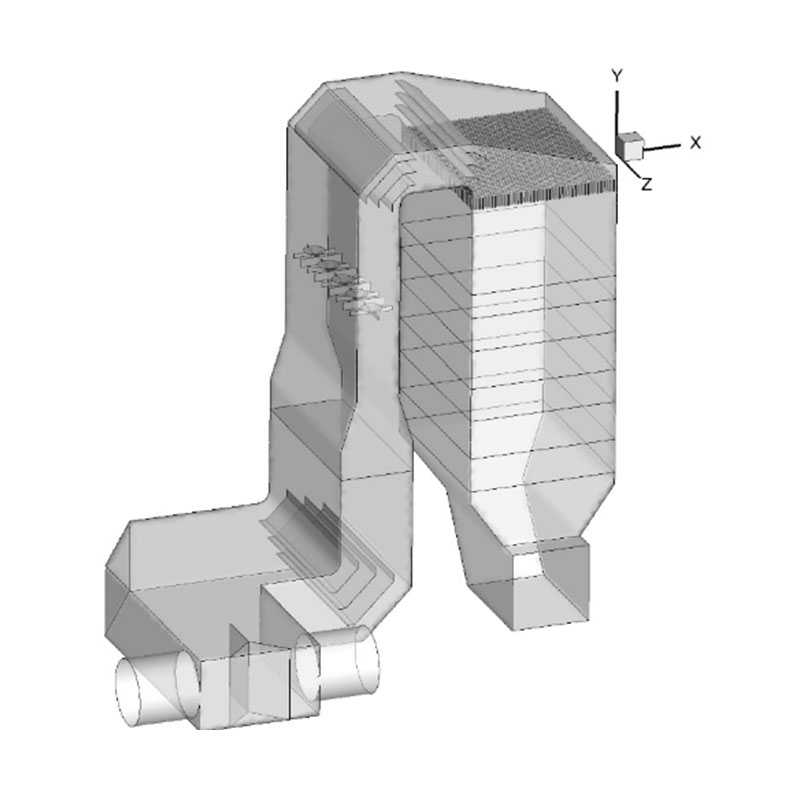

Мешковый пылеуловитель

Мешковый пылеуловитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Китайские производители угольных экономайзеров для котельных

- Производитель испарителей в китае

- Знаменитый термический деаэратор

- Завод процессов и оборудования водоподготовки

- Китай π нефтяной водогрейный котел

- Производители водогрейных котлов для котельных

- Производитель промышленных водоочистных установок

- Основные покупатели чугунных экономайзеров для котлов

- Основные покупатели трубчатых воздухоподогревателей для котлов

- Отличный деаэратор отработанного пара