Знаменитый 2-тонный паровой котел

Когда слышишь про ?знаменитый 2-тонный паровой котел?, первое, что приходит в голову — это расхожее представление о чём-то универсальном и безотказном. Но на практике даже у такой, казалось бы, стандартной единицы есть свои подводные камни, о которых редко пишут в каталогах. Мне довелось сталкиваться с разными модификациями, и сейчас хотел бы разобрать, почему этот аппарат заслужил репутацию, но не всегда оправдывает ожидания в полевых условиях.

Конструкционные особенности и типичные заблуждения

Многие уверены, что 2-тонный паровой котел — это просто увеличенная версия маломощных моделей. На деле же здесь критически важна геометрия топки и расположение трубных пучков. Помню, на одном из объектов в Подмосковье инженеры попытались сэкономить, установив котел с укороченной конвективной частью — в итоге паропроизводительность едва достигала 1.8 тонн при номинальной нагрузке.

Особенность именно двухтонников — в их чувствительности к качеству питательной воды. Если для небольших котлов допустимы послабления по жесткости, то здесь даже незначительное превышение по солям приводит к быстрому зарастанию экранных труб. Приходилось видеть, как за полгода эксплуатации на ТЭЦ в Ростове теплопередача упала на 15% из-за банального пренебрежения водоподготовкой.

Что ещё часто упускают — так это зависимость КПД от организации дутья. В заводских испытаниях паровой котел показывал 92%, но при монтаже на производстве в Казани неправильно рассчитали сечение воздуховодов — фактический КПД не превышал 86%. Пришлось переделывать систему подачи воздуха, что обошлось в дополнительные 300 тысяч рублей.

Опыт адаптации под российские условия

Когда ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг начала продвигать свои модели на наш рынок, первое, что бросилось в глаза — это расчёт на европейские стандарты топлива. При переходе на отечественные угли марки ДР выявилась необходимость перепроектировки колосниковой решётки. На сайте https://www.sfeeboiler.ru упоминается адаптация оборудования, но в реальности этот процесс занял почти год тестовых запусков.

Интересный случай был на деревообрабатывающем комбинате в Вологде. Там 2-тонный котел работал на отходах древесины, но из-за повышенной влажности сырья постоянно возникали проблемы с поддержанием давления. Пришлось разрабатывать дополнительный подогрев воздуха и менять конфигурацию горелочного устройства. Кстати, именно после этого случая в Шанхай Сыфанг внесли изменения в конструкцию для северных регионов.

Заметил, что многие недооценивают требования к фундаменту. Для двухтонника с обвязкой масса достигает 5-7 тонн, а на одном из пищевых производств в Краснодаре проигнорировали рекомендации по виброизоляции — через три месяца пошли трещины в кирпичной кладке котельной. Пришлось останавливать производство на две недели для усиления основания.

Эксплуатационные нюансы и частые ошибки

Самая распространённая ошибка — попытка экономить на автоматике. Видел как на молокозаводе в Белгороде отказались от системы непрерывной продувки, мотивируя это ?лишними затратами?. В результате за три месяца солесодержание в котловой воде превысило допустимое вчетверо, пришлось проводить внеплановую химическую промывку с простоем оборудования.

Теплоизоляция — ещё один больной вопрос. Завод-изготовитель обычно даёт расчёт для температур до -15°C, но в Сибири это явно недостаточно. На объекте в Томске при -35°C потери через изоляцию достигали 12%, хотя в паспорте указывалось не более 5%. Пришлось дополнительно обшивать корпус минераловатными матами с алюминиевым кожухом.

Отдельно стоит упомянуть подготовку операторов. Даже самый совершенный паровой котел не будет работать эффективно без грамотного персонала. На своём опыте убедился, что минимальный срок обучения для обслуживающего персонала должен составлять не менее 72 часов с обязательной практикой на работающем оборудовании.

Сравнительный анализ и модернизационные решения

Если сравнивать с отечественными аналогами, то у 2-тонного парового котла от Шанхай Сыфанг есть заметное преимущество в компактности. Но за это приходится расплачиваться более сложным ремонтом — например, замена трубного пучка требует специального оборудования, которое есть далеко не в каждой сервисной организации.

Интересное решение видел на цементном заводе в Липецке — там к стандартному котлу добавили систему утилизации тепла уходящих газов. Это позволило поднять общий КПД до 94% без существенного удорожания проекта. Кстати, такие доработки сейчас начинает предлагать и ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг — на их сайте появились соответствующие технические решения.

Заметная тенденция последних лет — переход на модульную компоновку. Если раньше котел поставлялся как единый блок, то сейчас чаще используют секционную сборку, что упрощает монтаж и ремонт. На сахарном заводе в Воронеже такая схема позволила сократить время пусконаладки с трёх недель до десяти дней.

Перспективы и ограничения применения

Главное ограничение для 2-тонного парового котла — это растущие требования к экологии. С введением новых нормативов по выбросам многие существующие модели потребуют установки дополнительных газоочистных систем. В частности, это касается объектов в черте городов, где уже сейчас действуют жёсткие лимиты по оксидам азота.

Перспективным направлением считаю гибридные схемы — когда паровой котел работает в связке с электродогревателями. Это позволяет покрывать пиковые нагрузки без установки резервного котлоагрегата. На бумажном комбинате в Балакове такая схема уже два года успешно эксплуатируется, давая экономию по топливу около 8%.

Что действительно требует доработки — так это системы автоматического регулирования. Существующие контроллеры часто не учитывают инерционность процесса, особенно при работе на биомассе. Приходится либо ставить дополнительные датчики, либо вводить ручное корректирование режима — а это дополнительные операционные расходы.

В целом же, при грамотном подходе к проектированию и эксплуатации, 2-тонный паровой котел остаётся рабочей лошадкой для многих отраслей. Главное — не слепо доверять технической документации, а учитывать реальные условия работы и вовремя вносить необходимые корректировки в процесс эксплуатации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

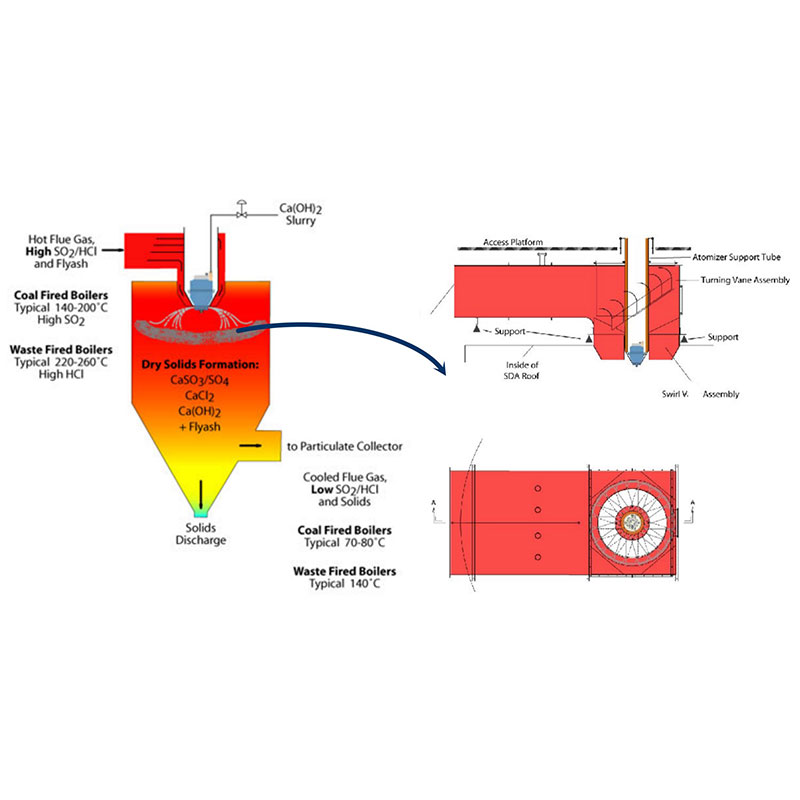

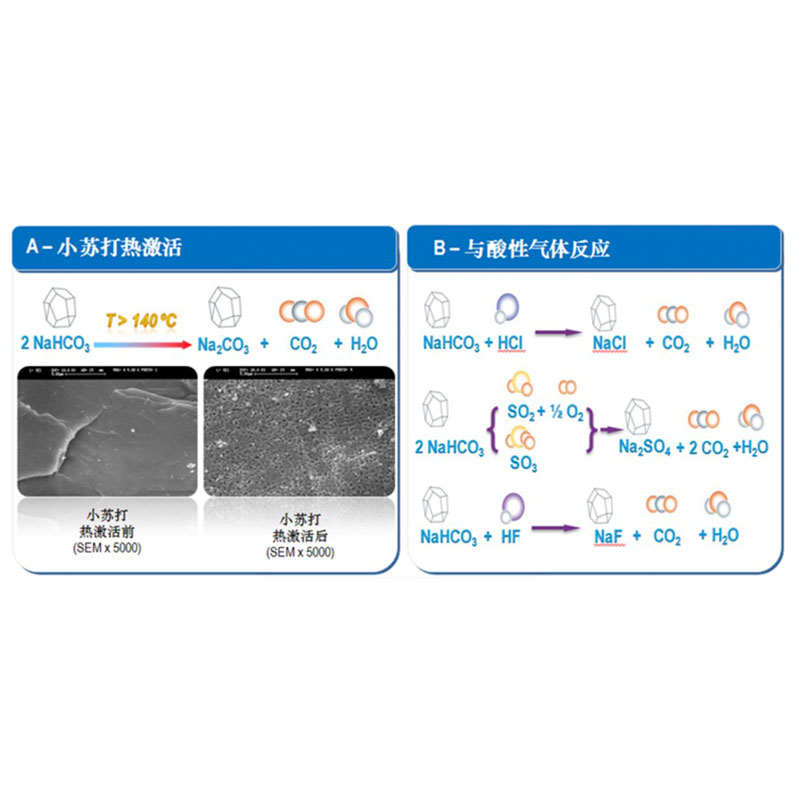

SDS

SDS -

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей -

Пароводяные комбинированные котлы

Пароводяные комбинированные котлы -

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

COA

COA -

SNCR

SNCR -

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса

Котлы утилизации тепла установок сухого тушения кокса -

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

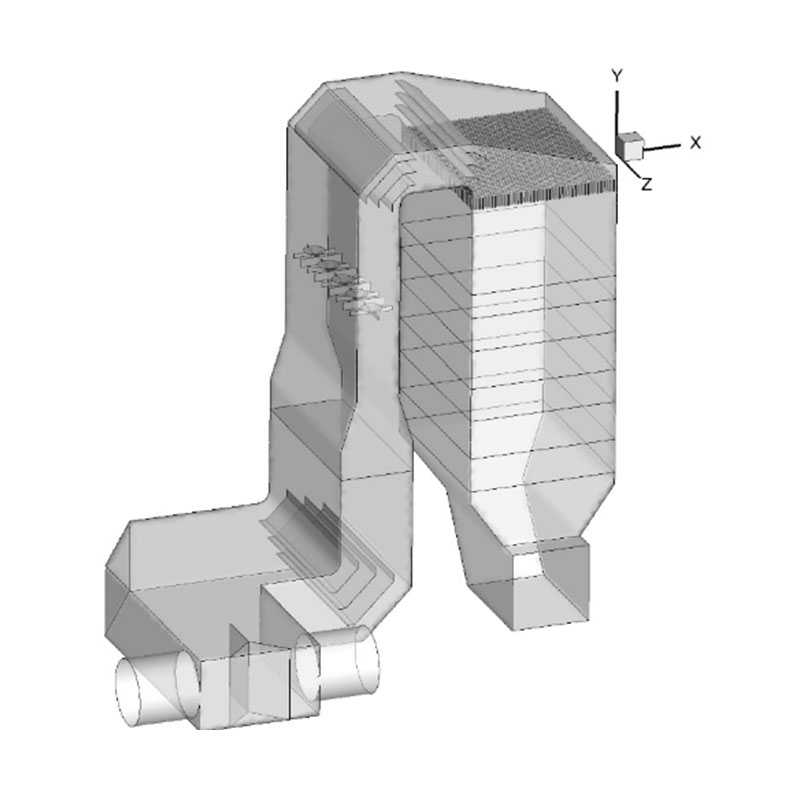

CFB

CFB -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитый угловой трубчатый нефтегазовый паровой котел

- Завод базы нижегородской водоочистной станции

- Производитель воздухоподогревателей котлов в китае

- Цена радиальной тепловой трубы

- Поставщики деаэратора № 2 из китая

- Производитель паровых конденсаторов

- Китайский водогрейный котёл на жидком топливе

- Расширители периодической и непрерывной продувки и дренажа

- Отличный комплект котла-утилизатора

- Поставщики масляных теплообменников для теплообмена дымовыми газами в китае