Знаменитый проект установки котла-утилизатора

Когда говорят про знаменитые проекты котлов-утилизаторов, многие сразу представляют гигантские металлоконструкции на нефтеперерабатывающих заводах – но это лишь часть картины. На самом деле, ключевая сложность часто не в размерах, а в интеграции с существующими технологическими линиями, где каждый градус температуры или миллиметр давления имеют значение. Мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг не раз сталкивались с ситуациями, когда заказчики недооценивали необходимость точного теплового расчёта для вторичных энергоресурсов.

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

В 2019 году мы анализировали провалившийся проект на одном из заводов в Татарстане – там пытались установить котёл-утилизатор без учёта сезонных колебаний температуры дымовых газов. Конструкторы взяли усреднённые значения, а в итоге зимой начались проблемы с конденсацией агрессивных компонентов. Пришлось полностью менять материал трубных пучков.

Кстати, именно после этого случая мы в ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг разработали свою методику многовариантных расчётов. Недостаточно просто подобрать оборудование по каталогу – нужно моделировать работу в переходных режимах: пуск, останов, изменение нагрузки. Особенно это критично для котлов-утилизаторов, работающих на переменных потоках технологических газов.

Заметил ещё одну распространённую ошибку: инженеры часто экономят на системах очистки теплообменных поверхностей. Но при работе с газами цементных производств или металлургии зола спекается так, что механическая очистка становится бесполезной. Приходится закладывать импульсные или шаровые системы ещё на стадии проектирования.

Реальные кейсы интеграции

Наш проект для химического комбината в Нижнекамске – хороший пример комплексного подхода. Там стояла задача утилизировать тепло от трёх технологических потоков с разными температурами и составом. Пришлось проектировать котёл-утилизатор с раздельными газоходами и общим паровым барабаном. Самым сложным оказалось согласовать гидравлические режимы – при неравномерной нагрузке возникали перетоки пара между секциями.

Интересный момент: при пусконаладке обнаружили, что штатные датчики температуры не подходят для измерения перегрева пара в таких условиях. Пришлось оперативно искать альтернативу – нашли термопары с керамической изоляцией, которые выдерживали локальные перегревы до 600°C. Такие нюансы никогда не прописаны в учебниках.

Кстати, на сайте https://www.sfeeboiler.ru мы как раз описываем этот кейс – правда, без технических деталей, которые могут быть коммерческой тайной. Но для специалистов важно, что там есть расчётные параметры по парообразованию – 12 т/ч при давлении 18 бар. Цифры, которые говорят больше, чем рекламные фразы.

Нюансы монтажа, о которых молчат поставщики

При монтаже котла-утилизатора на металлургическом предприятии в Челябинске столкнулись с проблемой вибрации газоходов. Проектировщики не учли пульсации от дымососов – пришлось усиливать конструкции дополнительными ребрами жёсткости. Это добавило две недели к графику и около 7% к стоимости, но зато избежали аварии при первом же запуске.

Запомнился случай с тепловыми расширениями: когда монтировали опорные конструкции, один молодой инженер предложил сделать жёсткое крепление – мол, так надёжнее. Хорошо, что старший монтажник вовремя заметил – при нагреве до 400°C конструкция удлинилась почти на 15 см. Без компенсаторов всё бы деформировалось.

Ещё важный момент – качество изоляции. На одном из объектов решили сэкономить и взяли более дешёвый материал. Через полгода эксплуатации тепловые потери оказались на 23% выше расчётных. Пришлось переделывать – в итоге вышло дороже, чем если бы сразу сделали по нормам. Теперь всегда настаиваем на сертифицированных материалах, даже если заказчик сопротивляется.

Эксплуатационные тонкости

Многие думают, что после запуска котёл-утилизатор работает сам по себе. На практике же нужен постоянный мониторинг – особенно первых полгода. Мы обычно рекомендуем вести журнал параметров: не только температуры и давления, но и вибрации, состояния изоляции, даже цвет дыма на выходе. Это помогает прогнозировать проблемы.

С очисткой теплообменных поверхностей тоже не всё однозначно. Например, для разных видов отложений нужны разные методы: где-то достаточно паровой обдувки, а где-то приходится применять химическую промывку. Но с химией надо осторожно – можно повредить защитное покрытие труб.

Заметил интересную закономерность: самые грамотные эксплуатационники обычно работают на предприятиях, где уже был негативный опыт. После одной серьёзной аварии люди начинают действительно понимать, почему нужны все эти процедуры и замеры. Жаль, что обучение часто происходит на таких примерах.

Перспективы развития технологии

Сейчас вижу тенденцию к созданию гибридных систем – когда котёл-утилизатор сочетается с теплонасосными установками. Это позволяет использовать низкопотенциальное тепло, которое раньше просто выбрасывалось в атмосферу. В ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг мы уже прорабатываем такие решения для цементных заводов.

Ещё одно направление – цифровизация. Не просто АСУ ТП, а системы предиктивной аналитики, которые могут прогнозировать загрязнение поверхностей или износ элементов. Правда, пока большинство заказчиков не готовы платить за такие 'умные' функции – считают это излишеством.

Лично я считаю, что будущее за модульными решениями. Не гигантские стационарные конструкции, а сборные блоки, которые можно быстро адаптировать под изменение технологического процесса. Это особенно актуально для предприятий, которые постоянно модернизируют производство.

Вместо заключения

Работая над проектами котлов-утилизаторов, понимаешь, что не бывает мелочей. Каждый сварной шов, каждый датчик, каждый расчёт – всё это в итоге влияет на надёжность и экономику. И самое главное – нужно постоянно учиться даже на чужих ошибках.

Кстати, недавно видел интересное решение на сайте https://www.sfeeboiler.ru – там описывают котёл-утилизатор для утилизации тепла от печей обжига. Примечательно, что предусмотрели байпасную линию для ремонтов без остановки основного производства. Такие технические находки стоят дороже, но окупаются за счёт сокращения простоев.

В общем, если браться за такие проекты – то только с полным пониманием технологии и с запасом на нештатные ситуации. Потому что в реальной эксплуатации всегда найдётся что-то, чего не было в проектной документации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

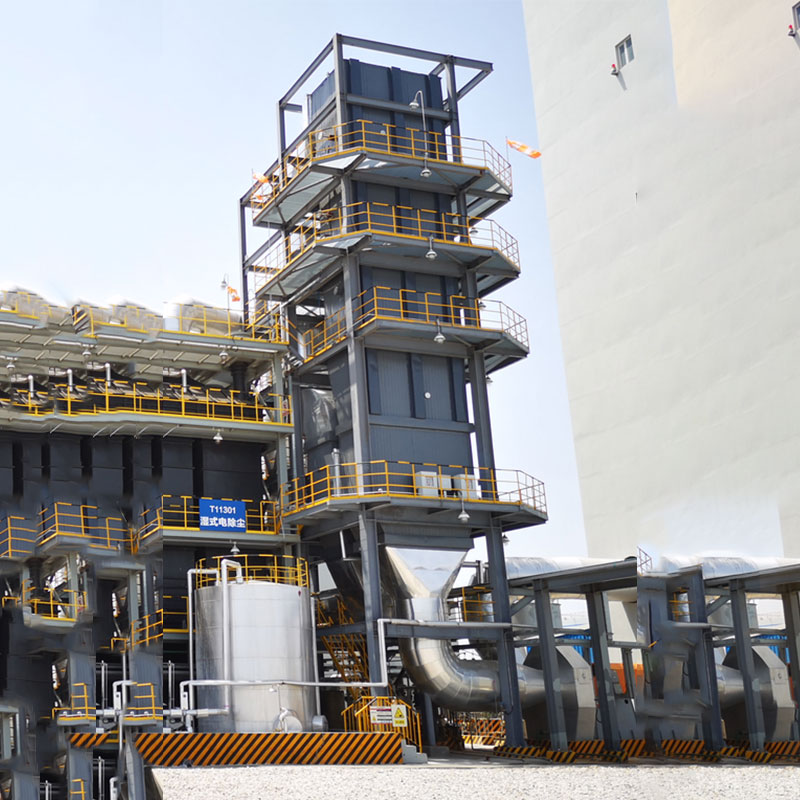

COA

COA -

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

SNCR

SNCR -

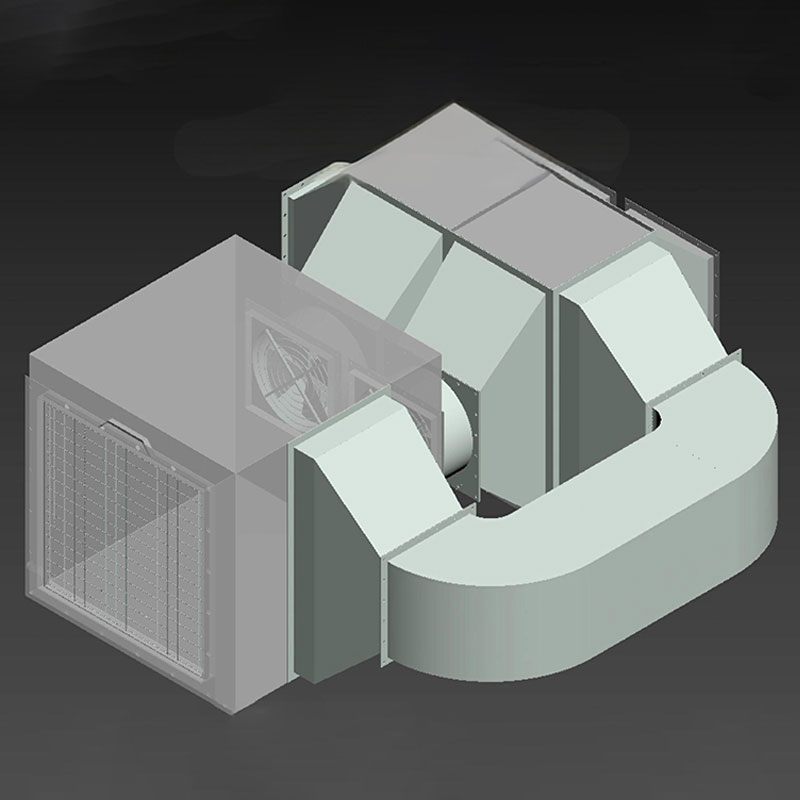

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители -

Котлы с водородосодержащим сжиганием

Котлы с водородосодержащим сжиганием -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов -

SCR

SCR -

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе

Связанный поиск

Связанный поиск- Водоочистное оборудование

- Поставщики экономайзеров предварительного нагрева воды

- Знаменитые промышленные водогрейные котлы

- Цены на пароперегреватели котлов

- Поставщики котлов с отработанным теплом

- Поставщики π водогрейные котлы на масле из китая

- Цена котла-утилизатора цементной печи

- Производители угольных экономайзеров для котельных

- Угловая труба нефти и газа водогрейный котел завод

- Знаменитый газотвердый теплообменник