Знаменитый малый паровой котел на угле

Знаменитый малый паровой котел на угле — это вам не бытовая печка, хотя многие до сих пор путают КПД с температурой дымовых газов. Вспоминаю, как на одном из объектов в Ленинградской области пытались заменить китайский чугунный секционный котёл на отечественный стальной — получили падение давления на 20% из-за несовпадения параметров теплообмена.

Конструктивные тонкости угольных агрегатов

Современный малый паровой котел на угле должен иметь трёхходовую схему дымогарных труб — это не прихоть, а необходимость для сохранения КПД выше 82%. На практике же видел, как в Уфе переделали двухходовую систему под местные угли с высокой зольностью — через полгода пришлось полностью менять конвективную часть.

Особенно критична толщина труб экономайзера — для подмосковных буржуек достаточно 2.5 мм, но при работе на кузбасских углях лучше брать 3.2 мм. Запомнил это после инцидента на текстильной фабрике в Иваново, где за сезон 'съели' два экономайзера.

Колосниковая решётка — отдельная история. Для мелкого фракционного угля шаг 8-10 мм, для крупного — до 15 мм. Но ни в коем случае не стандартные 12 мм, как любят ставить некоторые производители.

Реальные проблемы эксплуатации

Зольность угля — главный враг. На объекте ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг в прошлом году пришлось переделывать систему шлакоудаления под караканские угли — проектные 6% зольности на практике давали все 9%.

Заметил интересную особенность: при переходе с газового на угольное топливо многие забывают про инерционность системы. На хлебозаводе в Казани неделю не могли выйти на стабильное давление пара — оказалось, регулятор подачи воздуха был настроен под газ.

Теплоизоляция — кажется мелочью, но именно через неё теряется до 15% КПД. Проверял на котлах DZL-500: при толщине изоляции 120 мм против 150 мм перерасход угля составлял почти тонну в месяц.

Специфика обслуживания

Чистка дымогарных труб — операция, которую часто откладывают 'на потом'. На своём опыте убедился: при работе на подмосковном угле чистку нужно проводить каждые 1200 часов, а не 2000, как пишут в инструкциях.

Система водоподготовки — отдельная головная боль. Даже при использовании паровых котлов от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг видел случаи, когда из-за плохой воды за полгода выходили из строя барабаны.

Регулировка дутья — то, чему не учат в институтах. Оптимальное соотношение 1.25-1.3 к минимально необходимому воздуху, но на практике каждый котел требует индивидуальной настройки по цвету пламени.

Экономические аспекты

Себестоимость пара — показатель, который редко считают правильно. Учитывать нужно не только цену угля, но и стоимость обслуживания, ремонтов, утилизации золы. На примере котлов SZ-200 видел разницу в 30% между формальным и реальным расчётом.

Сезонные колебания качества угля — фактор, который часто упускают. Зимой поставщики часто смешивают уголь разных марок, что приводит к перерасходу до 15%.

Амортизация оборудования — если для газовых котлов берут 10 лет, то для угольных лучше считать 7-8 лет. Особенно при работе на высокозольных топливах.

Перспективы развития

Гибридные системы — возможно, будущее малых паровых котлов. Видел экспериментальную установку в Челябинске, где совмещали угольную топку с электронагревателем для компенсации пиковых нагрузок.

Автоматизация — несмотря на прогресс, полностью доверять системе нельзя. Даже в современных котлах от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг требуется ежесменный контроль оператора.

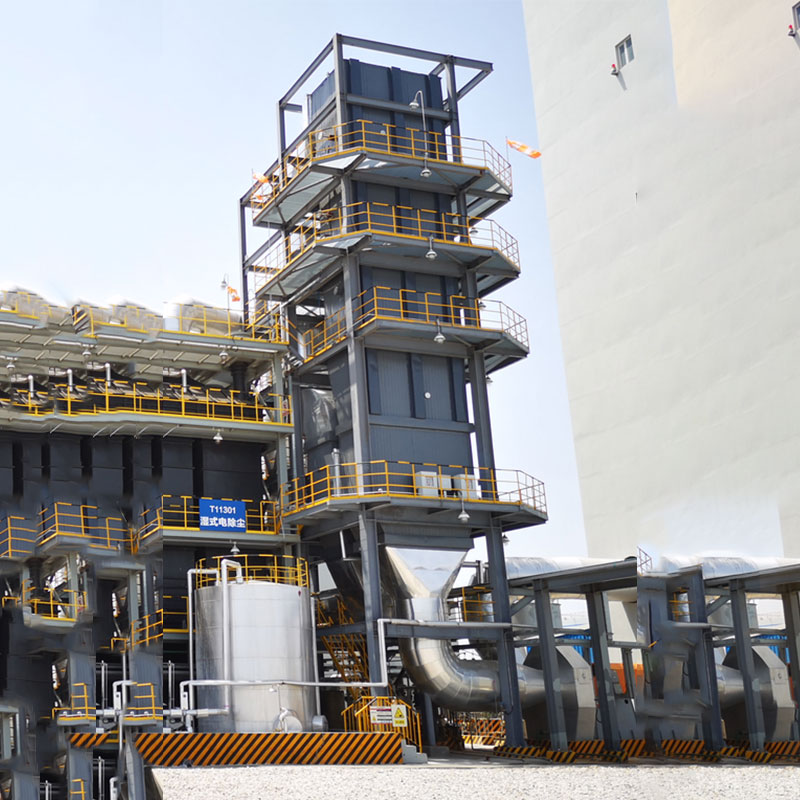

Экологические требования — с каждым годом ужесточаются. Уже сейчас в некоторых регионах требуют установки циклонов даже для малых котлов, что увеличивает стоимость проекта на 25-30%.

Практические рекомендации

Подбор топлива — начинать нужно с анализа местных углей. Не бывает универсальных решений — то, что работает в Сибири, может не подойти для Центрального региона.

Обучение персонала — критически важный момент. Как показывает практика, 70% аварий происходят из-за ошибок оператора, а не поломок оборудования.

Система мониторинга — даже для небольшого котла стоит устанавливать хотя бы минимальный набор датчиков. Опыт эксплуатации малых паровых котлов показывает, что это окупается за 1.5-2 года.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики -

Сосуды под давлением

Сосуды под давлением -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для биомассы

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для биомассы -

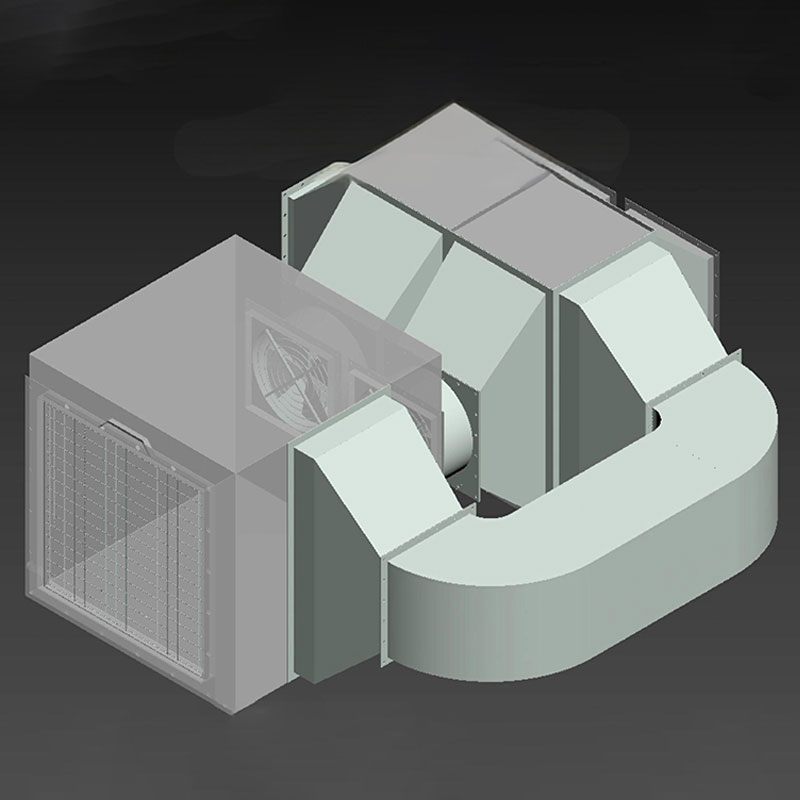

Мешковый пылеуловитель

Мешковый пылеуловитель -

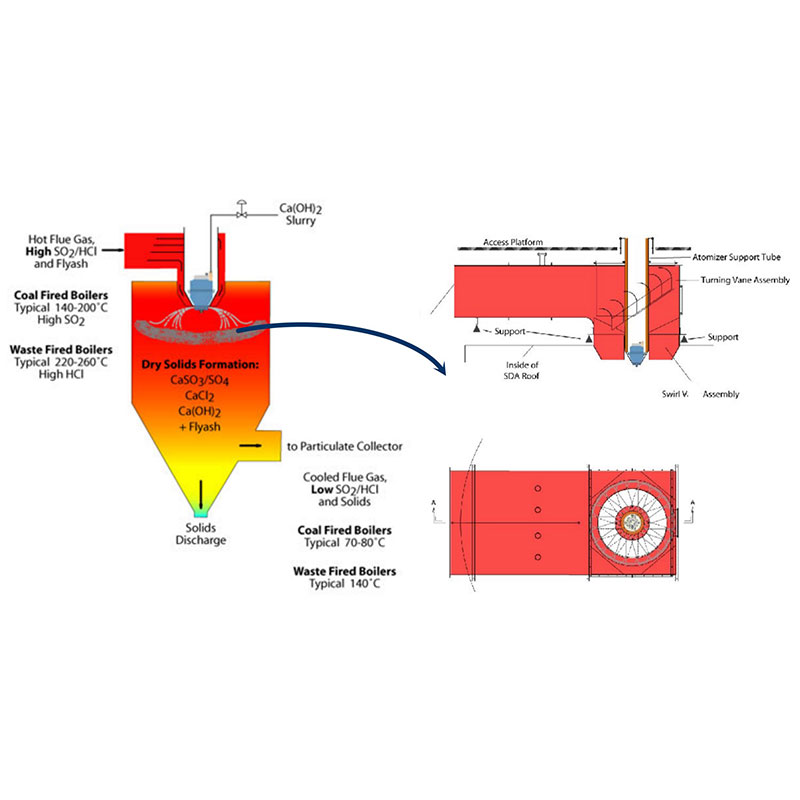

SDA

SDA -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей -

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики подогревателей питательной воды

- Превосходная мембранная стенка водяного охлаждения

- Поставщики чугунных экономайзеров из китая

- Водогрейный котёл типа п

- Поставщики паровых котлов

- Завод парового котла-утилизатора

- Поставщики комплектов экономайзеров водогрейных котлов из китая

- Китайский производитель водогрейных котлов с циркулирующим кипящим слоем

- Китайский атмосферный деаэратор

- Производитель нестандартных паровых котлов работающих на мазуте и газе