Знаменитый котел-утилизатор для коксовой печи

Когда говорят про знаменитый котел-утилизатор для коксовой печи, многие сразу представляют что-то вроде стандартного теплообменника — но на практике это скорее система, которая должна выживать в условиях, где обычное оборудование быстро выходит из строя. Я сталкивался с проектами, где заказчики недооценивали агрессивность химического состава дымовых газов коксовых батарей, и это приводило к коррозии даже в нержавеющих элементах. Особенно проблемными были участки конденсации кислот — тут не всякая марка стали выдерживает, приходилось экспериментировать с композитными материалами.

Конструкционные особенности и типичные ошибки

В основе любого котла-утилизатора для коксового производства лежит не просто рекуперация тепла, а баланс между стойкостью к температурным перепадам и устойчивостью к химическому воздействию. Например, в проекте для Челябинского коксохимического завода мы изначально использовали трубы из стали 12Х18Н10Т — казалось бы, проверенный вариант. Но через полгода в зоне контакта с сернистыми соединениями появились точечные коррозии. Пришлось переходить на AISI 316L с дополнительным легированием.

Частая ошибка — экономия на системе очистки газов перед утилизатором. Если не предусмотреть многоступенчатую фильтрацию, частицы коксовой пыли забивают каналы, а соединения хлора ускоряют износ. Один раз видел, как конкуренты поставили котел без экономайзера с виброочисткой — через три месяца КПД упал на 40%. Пришлось полностью останавливать линию.

Тут стоит отметить, что ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг как раз специализируется на комплексных решениях — их подход с предварительным охлаждением газа до оптимальных 180-200°C показал себя надежнее, чем попытки работать с температурой напрямую из печи. На их сайте https://www.sfeeboiler.ru есть кейсы по модернизации таких систем, где акцент сделан на материале трубных пучков.

Практические примеры внедрения

На Кемеровском коксохимическом комбинате мы устанавливали котел-утилизатор с принудительной циркуляцией и дозированной подачей аммиачной воды для нейтрализации кислот. Это дало прирост по пару на 15%, но потребовало пересмотра системы управления — автоматика не всегда успевала реагировать на скачки давления в коксовой батарее. Пришлось добавлять буферные емкости.

Интересный момент: китайские инженеры из ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг предлагали использовать для нашего климата комбинированную изоляцию — базальтовые маты плюс алюминиевые кожухи. В Сибири это сработало лучше, чем стандартные европейские решения, где не учтены перепады от -40°C до +150°C на поверхности.

Кстати, их проекты часто включают модульную конструкцию — это удобно при ремонте. Мы как-то за неделю заменили секцию экономайзера, не останавливая всю линию. Для производства, где простой стоит дороже самого оборудования, это критично.

Проблемы эксплуатации и обслуживания

Самое слабое место в котлах-утилизаторах для коксовых печей — это не сам корпус, а трубные решетки. Они постоянно под воздействием термоциклирования, и со временем в зонах сварных швов появляются микротрещины. На Мариупольском комбинате (до всех событий) мы каждые два года делали ультразвуковой контроль именно этих участков — и почти всегда находили дефекты.

Еще одна головная боль — отложения смол. Даже при хорошей очистке газа часть летучих соединений конденсируется в змеевиках. Приходится разрабатывать режимы продувки с перегретым паром, но это тоже риск — если переборщить с температурой, можно повредить внутреннее покрытие.

Вот здесь опыт ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг с их патентованной системой импульсной очистки оказался полезен — они используют короткие выбросы пара под высоким давлением, что меньше изнашивает металл compared to постоянной вибрацией.

Экономика и эффективность

Многие спрашивают — а стоит ли вообще ставить котел-утилизатор для коксовой печи, если КПД редко превышает 65-70%? Ответ зависит от масштаба. Для малых производств окупаемость может растянуться на 5-7 лет, но для заводов с суточной выработкой от 1000 тонн кокса — это вопрос 2-3 лет. Особенно если учесть рост цен на энергоносители.

Мы считали для Липецкого комбината: их котел-утилизатор за счет рекуперации тепла от трех батарей дает до 8 МВт/ч пара, который идет на технологические нужды. Это позволило сократить потребление природного газа на 25% — цифры реальные, по данным их энергоаудита.

Кстати, в проектах ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг часто закладывают возможность подключения к турбогенераторам — то есть пар можно направлять и на выработку электроэнергии. Это уже следующий уровень эффективности, но требует согласования с энергосистемой региона.

Перспективы и ограничения

Сейчас появляются новые материалы — например, керамокомпозиты для теплообменных поверхностей. Они теоретически могут решить проблему коррозии, но пока дороги и сложны в монтаже. Мы пробовали на экспериментальной установке в Днепродзержинске — КПД вырос, но стоимость ремонта оказалась неподъемной для серийного внедрения.

Еще один тренд — цифровизация. Датчики для мониторинга толщины стенок, расхода газов, температуры в реальном времени. Но здесь надо осторожно — в условиях коксового производства электроника быстро выходит из строя без особых защитных мер.

Если говорить о ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг, то их последние разработки как раз включают гибридные системы мониторинга с выносными датчиками — решение умное, хотя и требует адаптации под конкретное производство. На их сайте https://www.sfeeboiler.ru есть технические спецификации, где видно, как они комбинируют традиционные схемы с новыми материалами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла вращающихся печей для промышленных отходов

Котлы утилизации тепла вращающихся печей для промышленных отходов -

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

Котлы утилизации тепла для электропечей

Котлы утилизации тепла для электропечей -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

SNCR

SNCR -

COA

COA -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

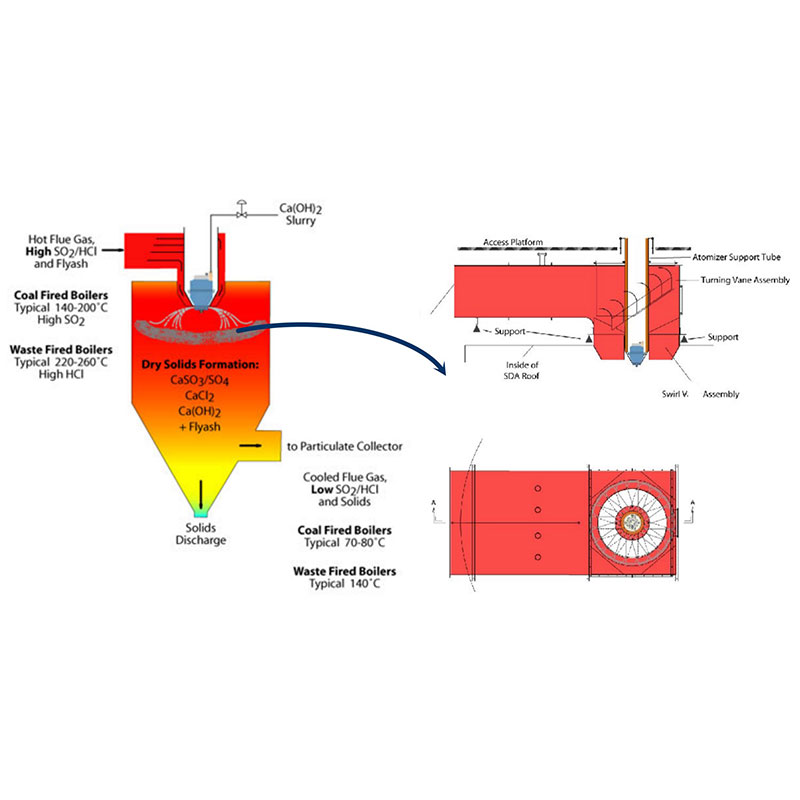

SDA

SDA

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитый воздухоподогреватель парового котла

- Поставщики 4-тонных паровых котлов из китая

- Ведущий покупатель паровых подогревателей

- Цены на паровые котлы в китае

- Лидинг проект установки котла-утилизатора

- Поставщики пароперегревателей из китая

- Ведущий покупатель конструкций выносных уровнемеров для ковшей паровых котлов

- Установки для резервуаров паровых котлов

- Поставщики деаэраторов типа dв

- Котел-утилизатор с псевдоожиженным слоем в китае