Знаменитый деаэратор типа дв

Когда слышишь про деаэратор типа дв, первое, что приходит в голову — это классика жанра, но с кучей нюансов, о которых молчат в учебниках. Многие думают, что раз оборудование старое, то всё просто, а на деле каждый экземпляр живёт своей жизнью.

Конструкционные особенности, которые не бросаются в глаза

Сам по себе деаэратор типа дв — это не просто бак с разбрызгивателем. Ключевое тут — та самая барботажная решётка, которая у многих аналогов сделана кое-как. У нас на объекте в Татарстане, например, при вводе в эксплуатацию выяснилось, что отверстия забиты окалиной ещё с завода-изготовителя. Пришлось вскрывать и прочищать вручную — задержка на три дня.

Толщина стенки колонны — отдельная тема. В спецификациях пишут одно, а по факту бывает, что металл тоньше на 1-2 мм. Для деаэратора, работающего при 0,12 МПа, это критично: вибрация усиливается, появляются микротрещины в сварных швах. Один раз такой косяк вылез через полгода эксплуатации — пошла течь по нижнему патрубку.

И ещё момент — расположение штуцеров для отбора проб. Часто их ставят так, что доступ неудобный, приходится лезть с лестницей. В новых модификациях, которые поставляла, например, ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг, эту проблему учли — вынесли контрольные точки на единую панель.

Проблемы с термодинамикой в реальных условиях

Теоретически, деаэратор типа дв должен держать температуру на выходе 104-106°C. Но когда поступает пар с перегревом, а регулятор давления не откалиброван, начинаются скачки до 115°C. На ГРЭС под Челябинском из-за этого за полгода дважды меняли уплотнения клапанов — резина не выдерживала.

Особенно сложно зимой, когда теплопотери через изоляцию выше расчётных. Приходится увеличивать расход пара, а это ведёт к перерасходу топлива. Как-то раз наладочники предлагали 'дотянуть' параметры за счёт подпитки — в итоге получили кислород в котловой воде выше нормы. Вернулись к штатному режиму, но с дополнительным контролем по кислородомеру.

Кстати, про кислород: многие забывают, что деаэратор — не идеальный аппарат. Даже при нормальной работе остаточный кислород может быть 10-15 мкг/кг, а не 7, как в паспорте. Особенно если вода с высокой карбонатной жёсткостью — тогда идёт дополнительное газовыделение в колонне.

Монтажные тонкости, которые не учтёшь по чертежам

При монтаже деаэратора типа дв всегда смотрим на уклон подводящих трубопроводов. Малейший перекос — и гидравлический удар при пуске обеспечен. На одном из объектов в Красноярске из-за этого сорвало крепление питательного насоса — хорошо, что обошлось без травм.

Фундаментные болты — отдельная головная боль. Если затянуть с превышением момента, деформируется опорное кольцо. Видел случай, когда после такого деаэратор 'повело' на 5 мм по вертикали — пришлось демонтировать и выравнивать с помощью домкратов.

С подключением импульсных линий к регуляторам тоже не всё просто. Медные трубки часто переламываются от вибрации — сейчас перешли на нержавейку, проблема ушла. Кстати, на сайте https://www.sfeeboiler.ru есть хорошие схемы обвязки, мы их иногда используем как reference.

Эксплуатационные косяки, которые повторяются

Самая частая ошибка — попытка сэкономить на химочистке. Один заказчик решил, что раз вода из артезианской скважины, то можно пренебречь промывкой. Через два месяца деаэратор типа дв покрылся изнутри слоем карбонатов — производительность упала на 40%.

Ещё история: не проверили сильфон предохранительного клапана при плановом ремонте. Через неделю после пуска — аварийный сброс давления с выносом воды. Оказалось, сильфон 'устал' от цикличных нагрузок — теперь меняем их по регламенту, не дожидаясь проблем.

И да, про контрольно-измерительные приборы. Стрелочные манометры часто врут, особенно после летней эксплуатации. Перешли на цифровые с выводом на щит — точность контроля улучшилась, но пришлось тянуть дополнительную проводку.

Ремонтные работы: от замены насадки до смены уплотнений

Замена барботажных тарелок — это всегда лотерея. На старых деаэраторах типа дв они часто прикипают, приходится использовать газовые резаки. Риск — повредить соседние элементы. Однажды так прожгли перепускную трубу — добавили себе работы на два дня.

Сварка в зоне парового пространства — отдельная тема. Швы должны выдерживать не только давление, но и термоциклирование. Как-то использовали электроды не той марки — через три месяца пошла трещина по тепло-affected зоне. Теперь только спецэлектроды для котлового оборудования.

Уплотнительные прокладки между секциями — вечная проблема. Паронит со временем 'дубеет', начинает пропускать. Перешли на графитовые уплотнения — держат дольше, но требуют аккуратности при затяжке (перетянешь — рассыпаются).

Совместимость с современными системами

Когда пытаешься подключить деаэратор типа дв к АСУ ТП, возникают сложности с аналоговыми сигналами. Датчики старого образца дают погрешность до 5%, что для автоматизации неприемлемо. Пришлось ставить преобразователи — дополнительное звено в цепи.

С совместимостью с новыми химводоочистками тоже не всё гладко. Если используется обратный осмос, то деаэрация идёт хуже — меньше естественных реагентов для связывания кислорода. Добавляем каталитические патроны, но это удорожает эксплуатацию.

Интересный опыт был с интеграцией в систему мониторинга ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг — их софт хорошо ложился на существующую аппаратную часть, но пришлось дорабатывать протоколы обмена данными.

Выводы, которые не найти в инструкциях

В итоге могу сказать: деаэратор типа дв — аппарат надёжный, но требующий понимания физики процессов. Нельзя слепо следовать регламенту — нужно смотреть по обстоятельствам. Температура, качество воды, режим работы — всё влияет.

Главное — не пропустить момент, когда мелкая неисправность перерастает в крупную аварию. Регулярный контроль толщины стенок, проверка сварных швов, анализ воды — это не формальность, а необходимость.

И да, сотрудничество с профильными компаниями вроде ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг часто помогает решить проблемы, которые местные службы не видят. Их опыт на международных проектах — хорошее подспорье при сложных случаях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы с водородосодержащим сжиганием

Котлы с водородосодержащим сжиганием -

Электрический пылеуловитель

Электрический пылеуловитель -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Котлы утилизации тепла цементных печей

Котлы утилизации тепла цементных печей -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе -

CFB

CFB -

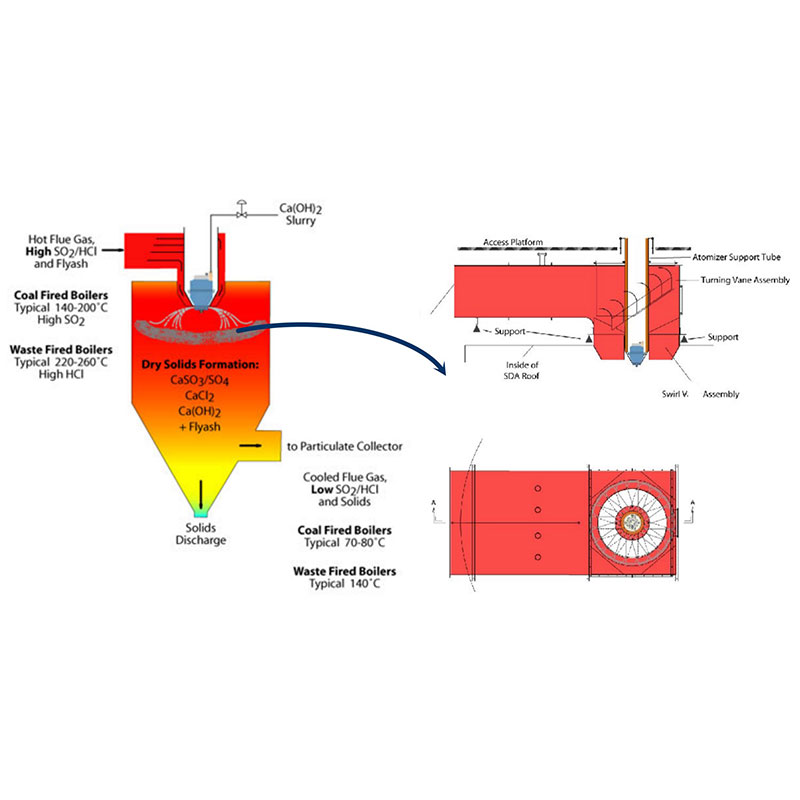

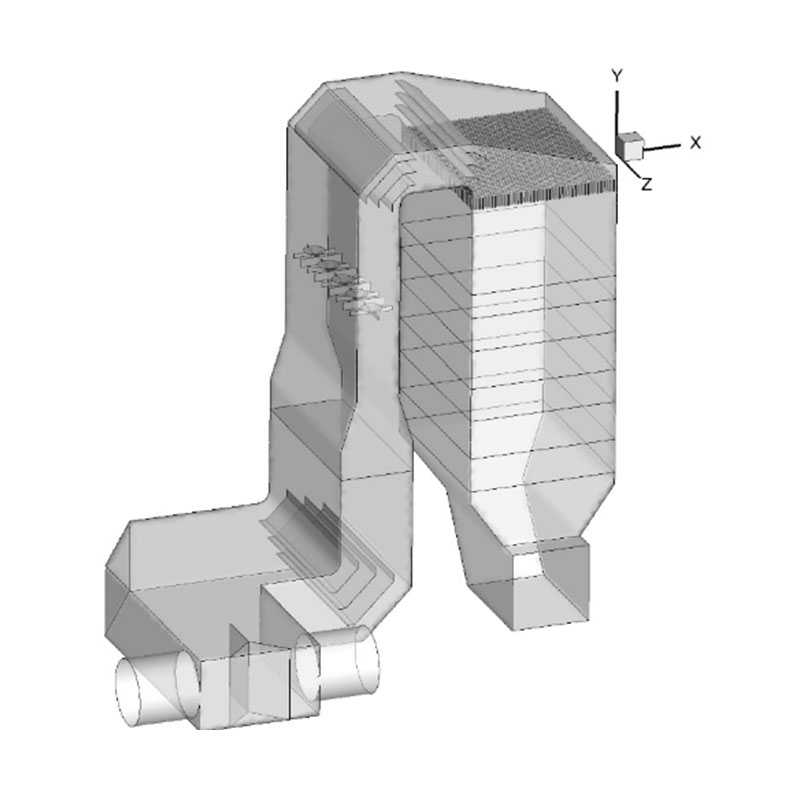

SDS&SCR

SDS&SCR -

SNCR

SNCR -

Решетчатые котлы

Решетчатые котлы -

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки -

Котлы утилизации тепла нефтехимической промышленности

Котлы утилизации тепла нефтехимической промышленности

Связанный поиск

Связанный поиск- Цена комплекта котла-утилизатора

- Котельная-утилизатор для пиролизных печей

- Поставщики деаэраторных насосов из китая

- Завод теплообменников для отходящих дымовых газов

- Угольный паровой котел средней температуры среднего давления в китае

- Поставщики котлов-утилизаторов для химической промышленности

- Производитель деаэратора № 1 в китае

- Котлов утилизаторов

- Цены на эксплуатацию и обслуживание паровых котлов

- Поставщики деаэратора водоподготовки из китая