Знаменитый деаэратор питательной воды

Всё ещё встречаю проектировщиков, свято верящих, будто деаэратор — это просто бак с барботажными тарелками. На деле же за этим оборудованием скрывается целая философия баланса между температурными режимами, скоростями потоков и геометрией разбрызгивающих устройств.

Физика процесса против технологических компромиссов

Начну с принципиального момента: сам по себе деаэратор питательной воды не создаёт идеальных условий — он лишь приближает нас к термодинамическому равновесию, которое на практике недостижимо. Помню, как на ТЭЦ-22 пытались добиться 0,007 мг/кг по кислороду исключительно за счёт реконструкции барботажной системы. Результат? После трёх месяцев экспериментов стабильно держались на 0,015 — и это считалось прорывом.

Особенно критичен выбор материала эжекторных сопел. В 2018 году на замену стандартных нержавеющих сопел предложили керамические — теоретически более стойкие к кавитации. Но при резких перепадах нагрузки (что в реальной эксплуатации неизбежно) керамика дала микротрещины. Пришлось возвращаться к проверенным решениям, хоть и с меньшим сроком службы.

Интересно наблюдать эволюцию подходов: если раньше основной акцент делали на поддержании давления в колонке, то сейчас всё чаще смотрят на температурный градиент по высоте. Кстати, именно этот параметр часто упускают при модернизации устаревших деаэраторов — отсюда и проблемы с остаточным кислородом после якобы успешного ремонта.

Практические ловушки при эксплуатации

Самая коварная ситуация — работа на пониженных нагрузках. Проектировщики обычно рассчитывают режимы для 80-100% мощности, а в реальности оборудование полжизни работает на 40-60%. Именно здесь проявляются все огрехи конструкции: недостаточная турбулизация потока, образование 'мёртвых зон', локальное переохлаждение.

Запомнился случай на Северской ТЭЦ, где при снижении нагрузки до 30% началось прогрессирующее коррозионное повреждение трубопроводов. Оказалось, что при частичных режимах парциальное давление кислорода в верхней зоне деаэрационной колонки возрастало в 4-5 раз против расчётного. Стандартные датчики этого не фиксировали — пришлось устанавливать дополнительные точки отбора проб.

Ещё один нюанс — поведение деаэратора при резком сбросе нагрузки. Многие операторы боятся 'задохнувшегося' режима, но на практике чаще встречается обратная ситуация: скачок давления с выбросом нескоадированной воды. Видел, как на одном из энергоблоков Березовской ГРЭС такой выброс за считанные минуты вывел из строя клапаны питательных насосов.

Связка 'деаэратор-подогреватель' как система

Никогда не понимал специалистов, рассматривающих деаэратор питательной воды как автономное оборудование. Его работа неразрывно связана с работой подогревателей высокого и низкого давления. Малейший дисбаланс в этой цепи — и всё идёт наперекосяк.

Классический пример: при выходе из строя одного ПВД операторы компенсируют недогрев увеличением расхода греющего пара на деаэратор. Казалось бы, логично — но при этом нарушается весь тепловой баланс, начинается переувлажнение пара, падает эффективность деаэрации. Правильнее было бы временно снизить параметры пара на турбине, но на это решаются далеко не все.

Особенно критична эта связка при использовании деаэраторов китайского производства — например, тех, что поставляет ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг. У них несколько иная логика работы регуляторов давления, требующая точной настройки под конкретную тепловую схему. На их сайте https://www.sfeeboiler.ru есть хорошие технические отчёты по адаптации оборудования к российским нормам — рекомендую изучить перед монтажом.

Модернизация vs полная замена

Часто сталкиваюсь с дилеммой: модернизировать существующий деаэратор или менять полностью? Универсального ответа нет, но есть чёткие критерии. Если корпус в удовлетворительном состоянии (нет признаков общей коррозии, допустимые деформации), а проблемы касаются только внутренних устройств — модернизация экономически оправдана.

Однако есть нюанс: после 25-30 лет эксплуатации меняется сама структура металла. Видел деаэраторы, которые внешне выглядели идеально, но при вскрытии обнаруживалась сетка микродефектов в зоне термических напряжений. В таких случаях даже самая продвинутая модернизация не даст долговременного эффекта.

Интересный опыт у ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг — они предлагают гибридные решения, когда сохраняется корпус, но полностью меняется 'начинка' с учётом современных требований к тепломассообмену. По их данным, такая реконструкция на 30-40% дешевле полной замены при сопоставимом результате.

Неочевидные зависимости и тонкие настройки

Мало кто учитывает влияние химического режима на работу деаэратора. Повышенное содержание аммиака в паре, например, хоть и поддерживает щелочной режим, но ухудшает условия десорбции CO2. Оптимальным считается поддержание pH питательной воды в диапазоне 8,8-9,2 — но это теория, а на практике каждый раз идёшь на компромисс.

Заметил интересную закономерность: при использовании конденсата с высоким содержанием органических веществ (например, от технологических производств) стандартные режимы деаэрации перестают работать. Органика образует на поверхности воды плёнку, препятствующую массообмену. В таких случаях приходится либо увеличивать температуру (что не всегда допустимо), либо устанавливать дополнительные барботажные устройства.

Последние годы активно внедряются системы автоматического регулирования с предиктивной логикой. Но здесь важно не переусердствовать: видел случаи, когда излишне 'умная' автоматика постоянно дергала регулирующие органы, вызывая кавитацию. Иногда проще и надёжнее работают традиционные ПИД-регуляторы с правильно подобранными настройками.

Перспективы и тупиковые направления

Сейчас много говорят о мембранных технологиях деаэрации. Технически это возможно, но экономически пока неоправданно для энергетических объектов большой мощности. Поры мембран быстро забиваются даже при минимальном содержании взвесей, а требования к предварительной очистке делают систему избыточно сложной.

Более перспективным направлением считаю комбинированные решения, где традиционный термический деаэратор питательной воды дополняется каталитическими патронами тонкой очистки. Такие системы уже тестируются на ряде объектов, включая оборудование от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг. По предварительным данным, остаточное содержание кислорода удаётся снизить до 0,002-0,003 мг/кг без существенного усложнения схемы.

Главный вывод, который сделал за годы работы: не существует идеального деаэратора — есть оптимально подобранное и грамотно эксплуатируемое оборудование. И ключевое слово здесь именно 'грамотно' — потому что даже самая совершенная конструкция не спасёт от неквалифицированного обслуживания.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

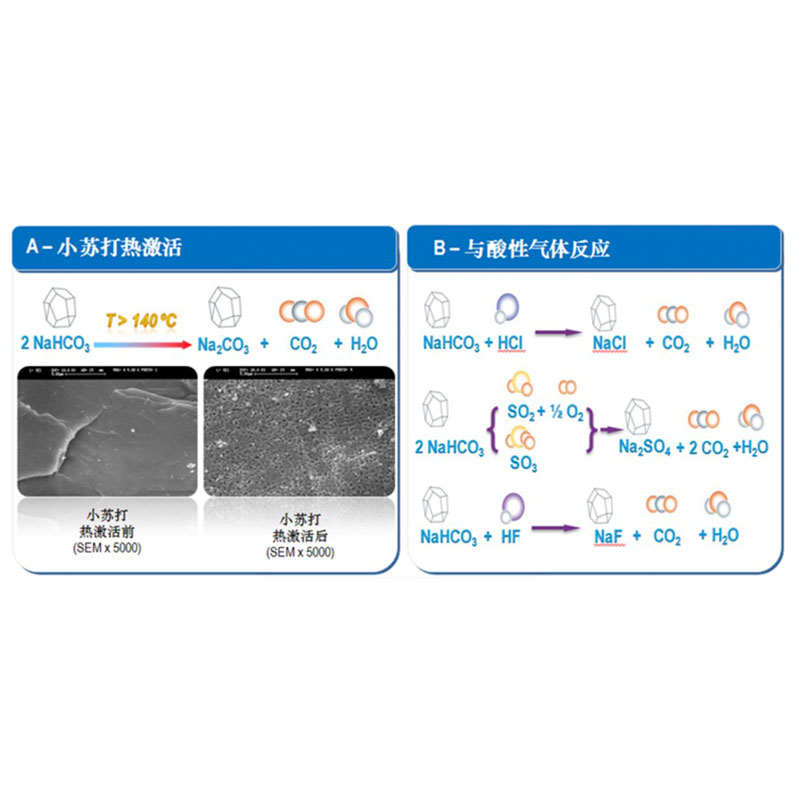

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Мешковый пылеуловитель

Мешковый пылеуловитель -

SCR

SCR -

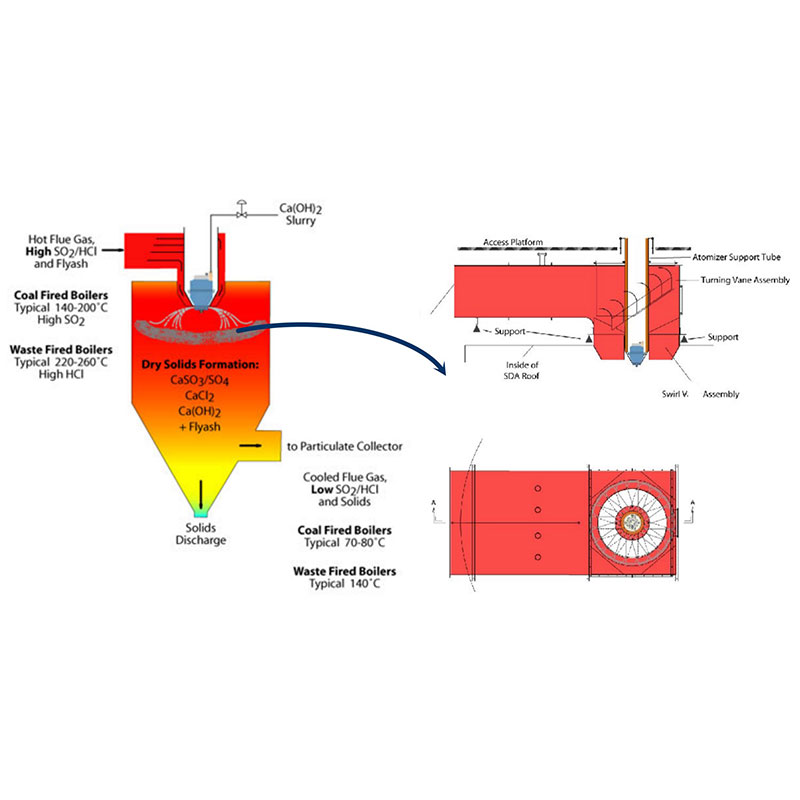

SDS

SDS -

Сосуды под давлением

Сосуды под давлением -

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий котел-утилизатор мусоросжигательной печи

- Производители паровых котлов производители пароводяных двухконтурных котлов

- Ведущие воздухоподогреватели

- Ведущие типы водогрейных котлов

- Отличный чугунный экономайзер

- Водогрейный котел каком

- Ведущий деаэратор типа dв

- Ведущий покупатель мембранных водоохлаждаемых стенок

- Паровой котёл на биотопливе

- Водогрейные котлы эксплуатация