Знаменитый газовый водогрейный котел на нефтяном топливе

Если честно, когда слышишь про 'знаменитые' котлы, сразу представляешь что-то вроде немецких Buderus или Viessmann. Но в реальности на российских промплощадках часто встречаешь куда более практичные варианты - например, те же китайские газовые водогрейные котлы, которые через пару лет работы оказываются ничем не хуже. Особенно если говорить про модификации под жидкое топливо.

Почему нефтяной вариант до сих пор актуален

В прошлом году на одном из целлюлозно-бумажных комбинатов под Пермью ставили как раз такой котел. Заказчик изначально хотел чисто газовый, но когда посчитали логистику подводки газа... В общем, перешли на солярку, причем с возможностью быстрого перехода на газ при появлении магистрали. Это к вопросу о гибкости конфигураций.

Кстати, про нефтяное топливо многие думают, что это архаика. Но попробуй объясни это в районе, где газопровод обещают провести 'к 2030 году'. А зимой тепло нужно сейчас. При грамотной настройке горелки и стабильном давлении в форсунках КПД держится на уровне 92-94%, что для производственных нужд более чем.

Особенно заметил, что у ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг в некоторых моделях удачно реализована система подогрева топлива перед подачей в горелку. Мелочь, а на морозе минус 35 спасает от кристаллизации парафинов. Такие нюансы только с опытом понимаешь.

Типичные ошибки при монтаже

Самая частая проблема - неправильный расчет емкости расширительного бака. Как-то в Вологде видел объект, где при первом же тестовом запуске предохранительный клапан срабатывал каждые 20 минут. Оказалось, проектировщики взяли стандартный бак без учета особенностей водогрейного оборудования с высоким перепадом температур на выходе.

Еще момент - изоляция дымохода. Для жидкого топлива это критично: при недогреве дымовых газов начинается конденсация, а серная кислота в осадке за два месяца выедает стальную трубу насквозь. Приходилось переделывать трижды на одном объекте, пока не поставили керамические вкладыши.

Кстати, на сайте https://www.sfeeboiler.ru есть довольно адекватные схемы обвязки, но их еще нужно суметь прочитать. Видел как монтажники пытались поставить насосы до группы безопасности - хорошо вовремя заметили.

Особенности эксплуатации в северных регионах

В Норильске как-то пришлось адаптировать котел под работу при -50. Основная сложность - поддержание температуры обратки. При таком морозе даже утепленные трубопроводы теряют до 15-20 градусов на километр. Пришлось ставить дополнительный подогреватель перед входом в теплообменник.

С жидким топливом там отдельная история: солярка начинает застывать уже при -32. Решение нашли через систему подогрева топливопроводов и добавление антигелей непосредственно в цистерну. Но это все дополнительные расходы, которые изначально редко кто закладывает в смету.

Инженеры ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг тогда предложили интересное решение - двухконтурную систему подготовки топлива с рециркуляцией. Не идеально, но для экстремальных условий сработало.

Ремонтопригодность и доступность запчастей

Вот что действительно важно для производственников - чтобы при поломке не пришлось ждать месяц деталь из-за границы. С некоторыми европейскими производителями бывали казусы - ждали уплотнители для теплообменника 45 дней. За это время производство простаивает.

С китайскими котлами на нефтяном топливе в этом плане проще - те же форсунки, насосы, контроллеры часто имеют унифицированные посадки. Да и по деньгам выходит в 2-3 раза дешевле, если говорить о регулярной замене расходников.

Кстати, по опыту скажу - лучше сразу заказывать двойной комплект сменных элементов горелки. Они выходят из строя чаще всего, особенно при нестабильном качестве топлива.

Экономика проекта: о чем молчат продавцы

Многие забывают посчитать стоимость обслуживания. Типичный газовый водогрейный котел на жидком топливе требует чистки теплообменника раз в 2-3 месяца против годовых интервалов у газовых аналогов. Это время, реагенты, зарплата персоналу.

Еще момент - КПД падает на некачественном топливе. Как-то в Казахстане видели разницу в 11% между зимней и летней соляркой. Пришлось перенастраивать систему фильтрации и устанавливать дополнительный подогрев.

Но если брать в расчет полный жизненный цикл - те же котлы от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг выходят выгоднее на 15-20% за счет простоты конструкции. Меньше электроники - меньше точек отказа. Хотя для современных производств это уже спорное преимущество.

Перспективы развития технологии

Судя по последним тенденциям, будущее за гибридными решениями. Уже сейчас появляются модели, способные работать на смеси газа и жидкого топлива в пропорции до 30/70. Это снимает многие проблемы с доступностью энергоносителей.

Интересно, что в новых разработках начинают применять рекуперацию тепла уходящих газов. Для котлов на нефтяном топливе это особенно актуально - температура дымовых газов выше, чем у газовых аналогов.

Думаю, через пару лет увидим полностью автоматизированные системы, способные адаптироваться под качество топлива без вмешательства оператора. Хотя в российских реалиях ручное управление еще долго будет востребовано - слишком уж разное качество топлива по регионам.

В целом, если говорить объективно - знаменитость оборудования определяется не брендом, а количеством успешно работающих объектов. И по этому параметру многие 'нераскрученные' производители давно обогнали раскрученные бренды. Главное - понимать специфику применения и не экономить на проектировании.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы с водородосодержащим сжиганием

Котлы с водородосодержащим сжиганием -

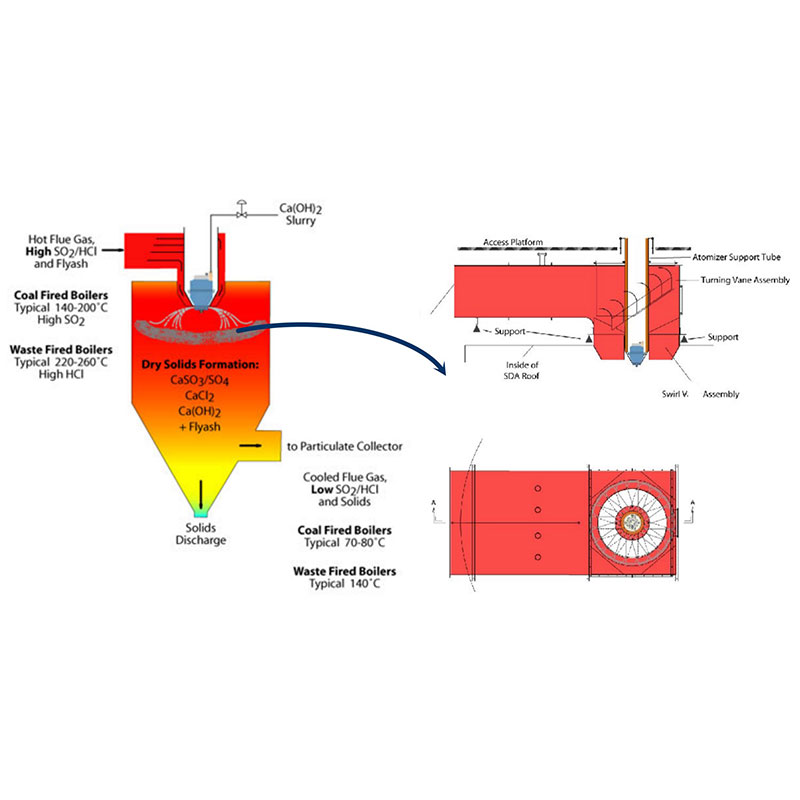

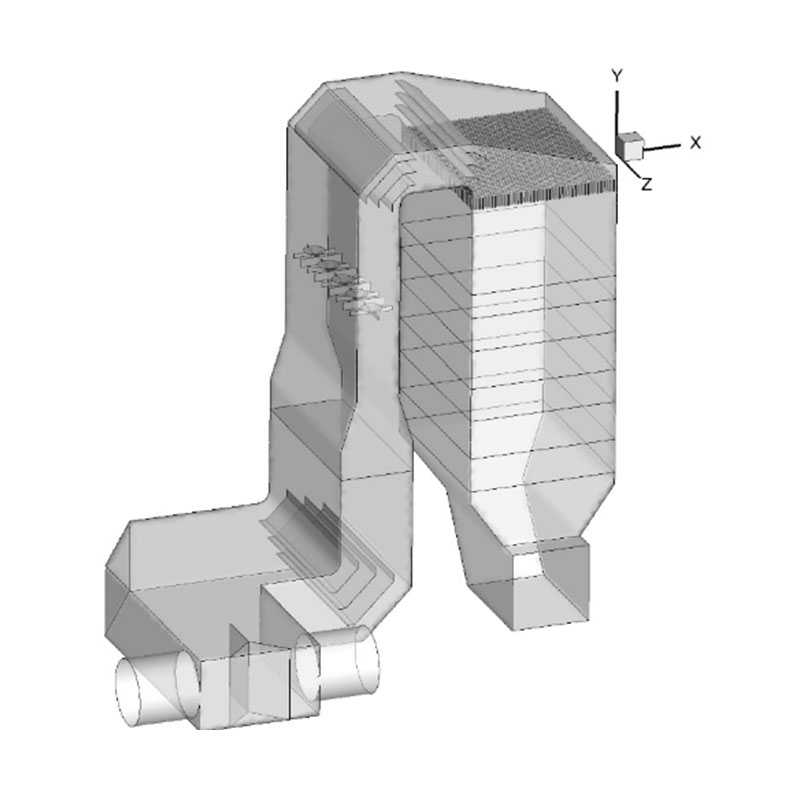

SDA

SDA -

Электрический пылеуловитель

Электрический пылеуловитель -

CFB

CFB -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

Котлы утилизации тепла для электропечей

Котлы утилизации тепла для электропечей -

Мокрая десульфурация оксидом магния

Мокрая десульфурация оксидом магния -

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

Котлы утилизации тепла вращающихся печей для промышленных отходов

Котлы утилизации тепла вращающихся печей для промышленных отходов -

SDS&SCR

SDS&SCR -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители миниатюрных металлических паровых подогревателей

- Цена нестандартного водогрейного котла на отработанном тепле

- Крупнейшие покупатели воздухоподогревателей

- Отличный котел отопительные поверхностные трубы пот-трубы / водоохлаждаемые настенные трубы

- Паровые и водогрейные котлы в китае - комплексное обозначение

- Ведущие водогрейные котлы работающие на топливе

- Поставщики котлов с отработанным теплом

- Превосходный газовый паровой котел

- Производитель змеевидных труб

- Поставщики паровых водонагревателей из китая