Знаменитый атмосферный деаэратор

Вот уже лет десять как работаю с деаэраторами, а до сих пор слышу, будто бы атмосферный тип — это просто 'бак с барботажем'. На деле же, если взять тот же атмосферный деаэратор от ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг, тут каждая деталь — от толщины стенки до угла наклона тарелок — просчитана так, что малейшее отклонение грозит недодеаэрацией. Помню, на одном из объектов в Подмосковье как-то решили сэкономить на патрубках — в итоге кислород в питательной воде зашкаливал за 20 мкг/кг, пришлось переваривать всю обвязку.

Конструкционные тонкости, которые не увидишь в паспорте

Когда впервые разбирал деаэратор ДА-50 от Шанхай Сыфанг, обратил внимание на хитрость с зоной барботажа. У них там не просто перфорированные тарелки, а каскадные переливные карманы — такая схема редко встречается у европейских аналогов. Именно это позволяет держать остаточный кислород на уровне 5-7 мкг/кг даже при скачках нагрузки.

Коллега как-то спрашивал, почему бы не увеличить сечение паровых сопел. Пробовали на старой установке в Татарстане — пар начал 'захлебываться', вибрация пошла по всему корпусу. Оказалось, расчет скорости пара в зоне десорбции — это не просто формула из учебника, а эмпирические зависимости, которые у СФЭИ отрабатывали десятилетиями.

Самое коварное — это тепловая изоляция. Казалось бы, мелочь, но если недогреть воду на входе хотя бы на 2-3°C, деаэрация идет вполсилы. На сайте https://www.sfeeboiler.ru есть технические памятки, но там про температурные режимы написано слишком общо — приходилось опытным путем подбирать.

Эксплуатационные ловушки: от неочевидных причин до странных последствий

В прошлом году на ТЭЦ под Новосибирском столкнулись с интересным явлением: при номинальной нагрузке деаэратор работал идеально, но при сбросе до 40% начинал 'плеваться' каплями воды с паром. Долго искали причину — оказалось, предыдущие монтажники не выдержали уклон подводящего трубопровода.

Химики часто ругаются на нас из-за карбонатных отложений. Но мало кто учитывает, что при неправильной работе дегазационной секции в воде остается не только кислород, но и СО2 — он-то и дает накипь в экономайзерах. Кстати, у ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг в новых моделях добавили ступень декарбонизации — простое, но гениальное решение.

Самая досадная ошибка — когда пытаются экономить пар на деаэрацию. Видел, как на частной котельной урезали подачу греющего пара на 15%, мол, и так сойдет. Через полгода заменили половину трубопроводов — коррозия съела стенки за считанные месяцы.

Монтажные нюансы, о которых молчат инструкции

При установке деаэраторов всегда спорю с монтажниками по поводу обвязки байпасных линий. В проектах ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг предусмотрены камеры смешения, но наши 'умельцы' часто их игнорируют, считая излишеством. Потом удивляются, почему при пуске параметры скачут.

Высота установки деаэратора над питательными насосами — отдельная головная боль. По нормам нужно не менее 7 метров, но на реконструируемых объектах часто не выдерживают. Приходится идти на хитрости — ставить промежуточные емкости или повысительные насосы, что усложняет схему.

Крепление опорного кольца к фундаменту — кажется ерундой, но именно здесь чаще всего возникают проблемы. Вибрация от работы паровых клапанов постепенно разбалтывает анкерные болты. Теперь всегда требую установку демпфирующих прокладок, хотя в исходных чертежах СФЭИ их нет.

Ремонтные истории: когда теория расходится с практикой

Как-то раз пришлось ремонтировать деаэратор после десяти лет работы. Вскрыли — а тарелки проржавели не равномерно, а только с одной стороны. Оказалось, пар подводился асимметрично из-за неправильно смонтированного патрубка. Пришлось переваривать весь паровой ввод.

Замена смотровых стекол — вечная проблема. Штатные быстро покрываются налетом, перестают показывать уровень. Экспериментировали с различными покрытиями, пока не нашли вариант с тефлоновым напылением — держится года три, потом все равно менять.

Самое сложное — ремонт барботажных устройств. Когда перфорационные отверстия забиваются окалиной, пытаются их прочистить стальной проволокой — а это только усугубляет проблему. Научились делать промывку щелочными растворами под давлением, но это требует остановки на 2-3 суток.

Перспективы развития: что действительно нужно от современных деаэраторов

Сейчас многие говорят про 'цифровизацию' оборудования, но в случае с атмосферными деаэраторами это чаще маркетинг. Датчики кислорода все равно требуют регулярной поверки, а алгоритмы управления давлением и температурой давно отработаны.

Реально полезным новшеством считаю системы диагностики тарелок без вскрытия корпуса. У СФЭИ пробуют ультразвуковой контроль, но пока методика сыровата — мешает паровая подушка.

Главный тренд — снижение энергозатрат. Новые модели того же ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг потребляют на 8-10% меньше пара за счет рекуперации тепла от деаэрированной воды. Не революция, но для крупных ТЭЦ экономия существенная.

Лично я считаю, что будущее за комбинированными схемами — когда атмосферный деаэратор работает в паре с вакуумным. Это позволяет гибко распределять нагрузки и экономить до 15% энергии на подготовку воды. Но пока такие проекты единичны — слишком сложно согласовать режимы работы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы для низкокалорийных газов

Котлы для низкокалорийных газов -

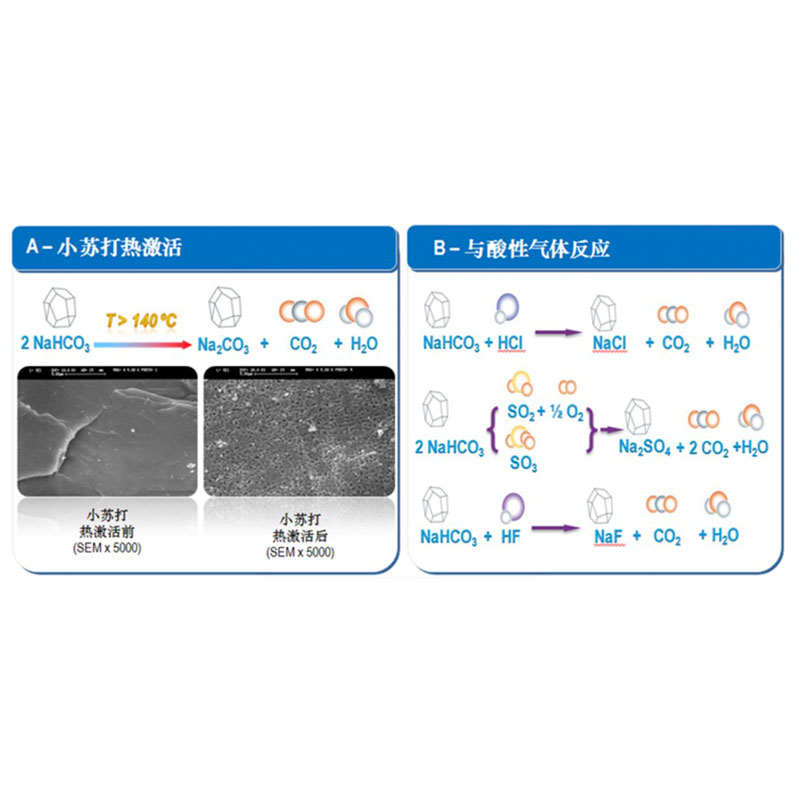

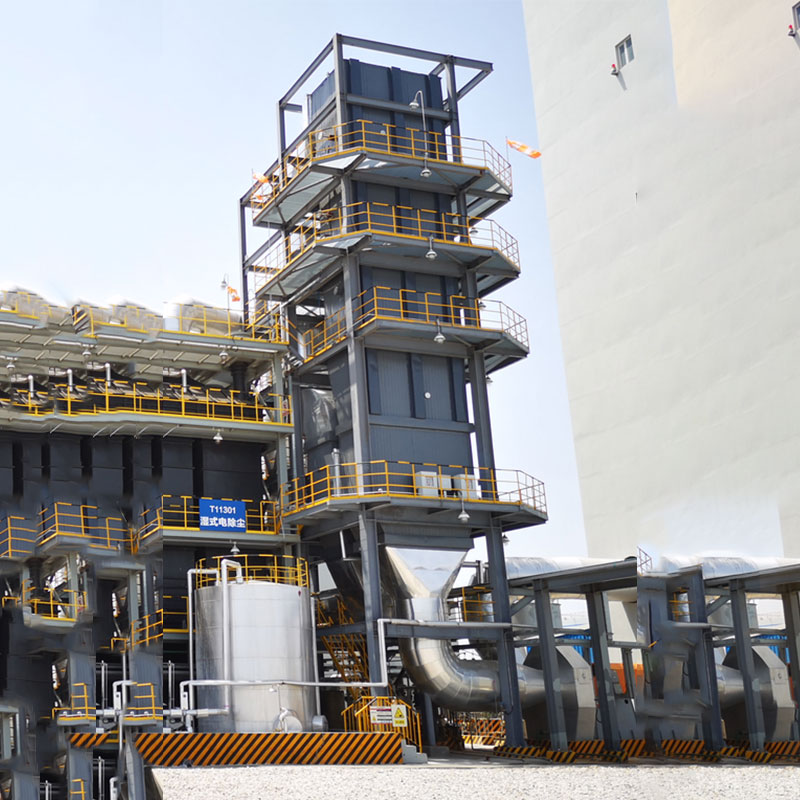

SDS&SCR

SDS&SCR -

SDS

SDS -

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция

Технология подвижного слоя частиц на основе кальция -

Котлы с водородосодержащим сжиганием

Котлы с водородосодержащим сжиганием -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем

Котлы с циркулирующим кипящим слоем -

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки

Котлы утилизации тепла фьюминг-печей медной плавки -

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе

Котлы WNS на жидком/газообразном топливе -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов

Котлы с циркулирующим кипящим слоем для твёрдых отходов -

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO)

Котёл-утилизатор для рекуперативного термического окислителя (RTO) -

Технология сухой десульфуризации высокоактивным гидроксидом кальция

Технология сухой десульфуризации высокоактивным гидроксидом кальция -

SCR

SCR

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики типов водогрейных котлов

- Цена рабочего давления водогрейного котла

- Цена деаэратора

- Китайские производители чугунных экономайзеров для котлов

- Превосходные пароперегреватели

- Производители миниатюрных металлических паровых подогревателей

- Котел-утилизатор дымового газа в китае

- Установки для подогревателей питательной воды

- Отличный нестандартный водогрейный котел на отработанном тепле

- Завод конденсаторов паровых турбин