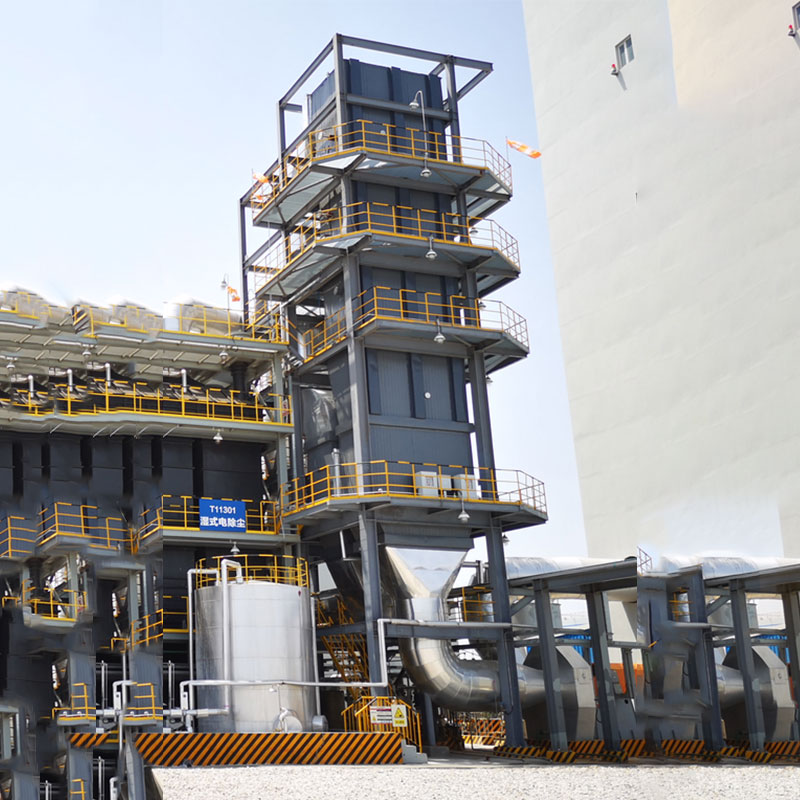

Знаменитые водоочистные установки промышленного класса

Если говорить о промышленных системах водоочистки, многие сразу представляют гигантские комплексы с тысячами труб – но на практике ключевой момент часто скрыт в компактных модулях с правильно подобранными мембранами. Вот именно этот нюанс мы и разберем через призму реальных проектов.

Развенчивание мифов о 'волшебных установках'

Помню, как в 2018 году на одном из нефтехимических заводов под Омском заказчик требовал 'самую известную систему' – подразумевая разрекламированные бренды. Но при детальном анализе оказалось, что локальные российские разработки с каскадными фильтрами справляются с их стоками эффективнее, чем импортные аналоги. Здесь важно понимать: знаменитость оборудования определяется не брендом, а количеством успешно работающих объектов.

Кстати, о подборе оборудования – часто упускают из виду этап предпроектного анализа. Мы в своем опыте всегда настаиваем на химическом анализе воды непосредственно на объекте, а не по усредненным данным. Как-то раз на целлюлозно-бумажном комбинате под Вологдой сэкономили на этом этапе, потом полгода переделывали систему из-за неучтенного содержания диоксида кремния.

И еще один момент – миф о 'универсальных решениях'. Ни одна, даже самая продвинутая установка не будет работать одинаково эффективно на гальваническом производстве и в котельной. Это как сравнивать спортивный автомобиль и карьерный самосвал – оба транспорт, но задачи принципиально разные.

Ключевые технологические цепочки в промышленной водоочистке

Если брать типовую схему для предприятий энергетики, то здесь обычно выстраивается многоступенчатая система. Начинается все с механических фильтров, потом часто идут сорбционные модули, а далее – либо обратный осмос, либо ионообменные смолы. Но вот что интересно – последовательность может кардинально меняться в зависимости от исходных показателей воды.

Например, при высоком содержании железа иногда целесообразнее ставить аэрацию перед механической фильтрацией. Помню, на ТЭЦ в Красноярске пришлось пересматривать стандартную схему именно из-за этого – содержание растворенного железа превышало норму в 7 раз, стандартные картриджи забивались за сутки.

Особняком стоят системы ультрафильтрации – их часто недооценивают, а между тем для предподготовки воды перед обратным осмосом они иногда дают лучшие результаты, чем классические осветлители. Но здесь есть нюанс – требуется тщательный подбор пор мембран в зависимости от взвесей.

Особенности работы с энергетическими объектами

В энергетике требования к воде для подпитки котлов – отдельная история. Здесь малейшее отклонение по солесодержанию может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Мы сотрудничали с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг при модернизации водоочистки на одной из районных котельных – там пришлось полностью менять систему химводоподготовки, потому что старые фильтры не обеспечивали необходимую тонкость очистки.

Кстати, на их сайте https://www.sfeeboiler.ru можно найти интересные технические решения по совмещению систем водоочистки с тепловыми схемами котельных – это тот редкий случай, когда инжиниринговая компания подробно описывает реальные кейсы, а не просто перечисляет характеристики оборудования.

Что запомнилось из того проекта – пришлось комбинировать два типа ионообменных фильтров: сначала Н-катионирование, потом ОН-анионирование. Стандартная схема, но нюанс был в регулировке потоков между ступенями – пришлось ставить дополнительный контроллер, который отслеживал электропроводность после каждой ступени.

Реальные проблемы при эксплуатации

Самая частая ошибка – экономия на автоматике. Видел десятки случаев, когда дорогостоящие системы работали вполсилы из-за того, что операторы вручную переключали клапаны. Современные промышленные установки требуют точного соблюдения параметров – тот же обратный осмос при отклонении давления всего на 0,5 бара может терять до 30% производительности.

Еще один больной вопрос – обслуживание мембран. Многие думают, что достаточно периодической промывки, но на деле нужно вести подробный журнал параметров: перепады давления, качество пермеата, химические промывки. Как-то на пищевом производстве в Липецке за полгода эксплуатации 'загубили' дорогостоящие мембраны только потому, что не вели учет промывок – в итоге пришлось менять весь блок.

И конечно, подготовка персонала. Даже самая совершенная система будет работать плохо, если операторы не понимают физико-химических процессов. Мы всегда настаиваем на проведении обучения не только перед пуском, но и через 3-6 месяцев эксплуатации, когда уже появляются практические вопросы.

Экономические аспекты выбора оборудования

Часто заказчики фокусируются на капитальных затратах, забывая про эксплуатационные. Яркий пример – системы с ионообменными смолами: первоначальные вложения могут быть ниже, но регулярные затраты на регенерацию и утилизацию растворов иногда превышают стоимость более дорогих мембранных систем за 2-3 года.

При этом нужно учитывать и специфику производства. На одном химическом заводе в Дзержинске из-за особенностей технологии можно было использовать только определенный тип ионообменных смол – мембраны там просто не выдерживали агрессивной среды. Пришлось проектировать сложную систему нейтрализации перед сбросом регенерационных растворов.

Интересный момент с системами обратного осмоса – многие недооценивают стоимость утилизации концентрата. В регионах с жесткими экологическими нормативами это может составлять до 40% эксплуатационных расходов. Поэтому сейчас все чаще рассматривают варианты с минимальным сбросом или нулевым жидкостным сбросом.

Опыт международных проектов

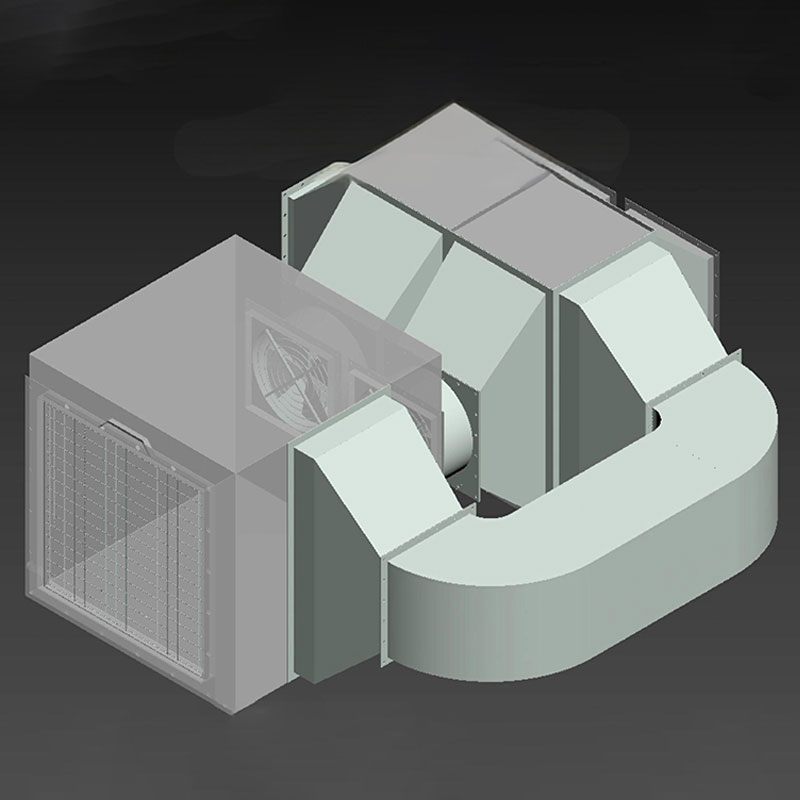

В работе с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг обратил внимание на их подход к стандартизации оборудования – они используют модульные решения, которые можно быстро адаптировать под конкретный объект. Это особенно важно для удаленных площадок, где сложно оперативно поставлять нестандартные запчасти.

Из их практики международной деятельности стоит отметить адаптацию оборудования под разные стандарты – например, в странах СНГ часто требуются другие классы защиты электрооборудования, чем в Европе. Это кажется мелочью, но на практике влияет и на выбор насосов, и на систему управления.

Кстати, их инжиниринговый подход к водоочистным установкам промышленного класса демонстрирует важность комплексного решения – когда система проектируется не как отдельный элемент, а как часть технологического процесса предприятия. Это особенно заметно в проектах для энергетики, где важен не просто показатель очистки, а стабильность параметров выходной воды.

Перспективные направления развития

Сейчас все больше внимания уделяется системам с рекуперацией ресурсов – не просто очистка воды, а извлечение ценных компонентов. На гальванических производствах, например, уже успешно работают установки, которые позволяют возвращать в процесс до 95% металлов из промывных вод.

Еще один тренд – цифровизация. Но здесь важно не поддаваться моде, а внедрять действительно полезные функции. Простой мониторинг параметров онлайн – это хорошо, но гораздо ценнее системы предиктивной аналитики, которые могут предсказать необходимость химической промывки мембран или замены загрузки фильтров.

И конечно, энергоэффективность. Современные промышленные водоочистные установки потребляют значительное количество электроэнергии – особенно системы высокого давления. Поэтому сейчас активно развиваются решения с рекуперацией энергии, например, использование турбодетандеров для восстановления давления на сбросе концентрата.

В итоге хочу отметить – выбор знаменитой водоочистной установки промышленного класса всегда должен основываться на глубоком анализе технологического процесса конкретного предприятия. Универсальных решений нет, а самые эффективные системы рождаются на стыке опыта инжиниринга и понимания особенностей производства.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков

Котлы утилизации тепла для систем прямого сжигания отходящих газов/стоков -

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей

Котлы утилизации тепла вращающихся подовых печей -

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики

Котлы утилизации тепла для электроэнергетики и теплоэнергетики -

SNCR

SNCR -

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов

Котлы утилизации тепла установок сжигания жидких отходов -

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе

Π-образные котлы на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей

Котлы утилизации тепла стекловаренных печей -

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители

Высокоэффективные конденсаторные туманоудалители -

Котлы с циркулирующим кипящим слоем

Котлы с циркулирующим кипящим слоем -

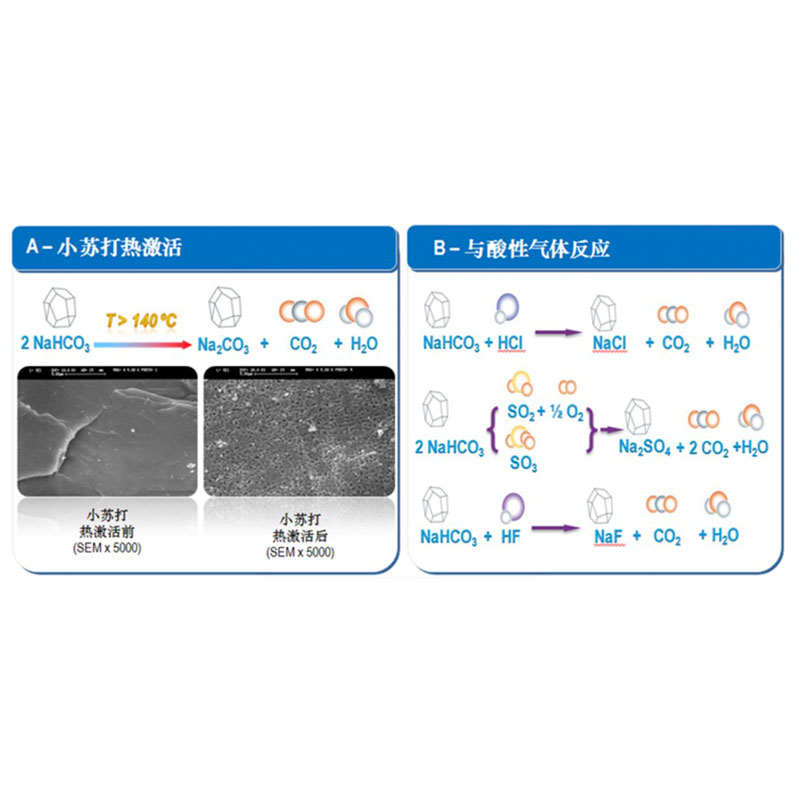

SDS

SDS -

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Углотрубные котлы на жидком/газообразном топливе

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий паровой котел работающий на биомассе

- Цена миниатюрного металлического парового подогревателя

- Сосуд под давлением

- Поставщики паровых котлов-утилизаторов

- Отличный конденсатор с воздушным охлаждением паровой турбины

- Установка испарителя

- Установка атмосферного деаэратора

- Поставщики правила безопасности паровых котлов из китая

- Цена котла-утилизатора электрической печи

- Знаменитый водогрейный котел работающий на биомассе