Деаэратор famous 50 т/ч модель 50-50

Когда слышишь про ?знаменитый? деаэратор 50-50, сразу представляется что-то вроде эталонного решения — но на практике эта модель скорее напоминает старого работягу, который требует постоянного внимания к мелочам. Многие думают, что раз уж конструкция проверена десятилетиями, то и проблем быть не должно. Однако именно в этом и кроется главная ошибка: деаэратор 50-50 не прощает пренебрежения к параметрам питательной воды, и я не раз видел, как ?незначительные? отклонения по температуре или давлению приводили к коррозии трубопроводов через полгода эксплуатации.

Конструкционные особенности, которые стали проблемными

Вертикальная компоновка деаэратора 50-50 изначально считалась удачной для экономии пространства, но на деле создала сложности с обслуживанием — чтобы добраться до распылительных форсунок, приходилось полностью отключать систему, хотя в более новых моделях это решается боковыми люками. Запомнился случай на ТЭЦ под Новосибирском, где из-за вибрации отсек пара начал подтекать по сварному шву — оказалось, что при монтаже не учли резонансную частоту от соседнего насоса. Пришлось ставить дополнительные компенсаторы, хотя по проекту их не предполагалось.

Коллеги из ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг как-то рассказывали, что при поставках в Азию для этой модели специально усиливают опорные кронштейны — видимо, сказывается разница в качестве монтажных работ. Их сайт https://www.sfeeboiler.ru упоминает адаптацию оборудования под локальные стандарты, и это не просто маркетинг: например, для установок в Казахстане они добавляют дополнительные датчики кислорода, хотя базовый деаэратор 50-50 обычно комплектуется только одним контрольным пунктом.

Что действительно устарело — так это система регулирования уровня воды. Поплавковый механизм требует калибровки чуть ли не раз в месяц, особенно если в воде повышенное содержание солей. Современные ультразвуковые датчики решили бы проблему, но переоборудование экономически неоправданно — проще вести постоянный мониторинг. Хотя для новых проектов я бы уже смотрел в сторону моделей с комбинированным управлением.

Эксплуатационные нюансы, о которых редко пишут в инструкциях

Парадокс, но именно при номинальной нагрузке в 50 т/ч этот деаэратор показывает худшие показатели по остаточному кислороду — оптимальный диапазон скорее 45-48 т/ч. Объясняю заказчикам, что паспортные характеристики снимались в идеальных условиях, а в реальности всегда есть недогрев питательной воды или скачки давления. Особенно заметно это на пусковых режимах: если раньше времени подать пар в барботажную секцию, можно получить всплеск кислорода до 15-20 мкг/кг вместо допустимых 7.

Однажды наша бригада три дня искала причину шума в паровом коллекторе — оказалось, что предыдущие монтажники не выдержали угол подвода труб, и создался парожидкостный гидроудар. Пришлось переваривать обвязку, хотя по чертежам всё было ?правильно?. Такие моменты заставляют всегда проверять трассировку трубопроводов лично, не доверяя монтажным схемам слепо.

Интересно, что ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг в своих рекомендациях акцентирует контроль качества уплотнительных прокладок — и это неспроста. Стандартные паронитовые прокладки после 2-3 циклов ?нагрев-остывание? теряют эластичность, лучше сразу ставить графитовые. Их техотдел даже рассчитал, что замена всех прокладок во время планового ремонта окупается за счёт сокращения внеплановых остановок.

Типичные отказы и как их предупредить

Чаще всего выходит из строя струйный аппарат — особенно если в системе есть другие деаэраторы, работающие на общий коллектор. Перетоки пара создают неравномерную нагрузку, и эжектор начинает ?захлёбываться?. Мы ставили дополнительные обратные клапаны, но радикально помогло только перераспределение потоков через отдельные регуляторы давления. Кстати, это как раз тот случай, когда экономия на обвязке при проектировании оборачивается постоянными ремонтами.

Коррозия под сварными швами — ещё одна головная боль. В модели 50-50 есть несколько ?мёртвых зон?, где застаивается конденсат. Раз в полгода теперь обязательно делаем эндоскопию этих участков, хотя изначально такой контроль не предусматривался. На новом объекте в Красноярске по совету инженеров из sfeeboiler.ru сразу установили ультразвуковые толщиномеры постоянного действия — дорого, но уже дважды помогли поймать истончение стенки на ранней стадии.

Из неочевидного: никогда не используйте для промывки химические реагенты без последующей нейтрализации — щёлочь забивается в полости тарелок и потом месяцами вымывается, ухудшая деаэрацию. Лучше применять механическую очистку с последующей пассивацией. Это кстати отличает подход ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг — они всегда поставляют оборудование с уже пассивированными поверхностями, что продлевает межремонтный период.

Модернизации, которые действительно работают

Замена штатных сильфонных компенсаторов на сальниковые — спорное решение, но в нашем случае оно снизило количество течей на 80%. Конечно, пришлось организовать систему контроля за сальниковыми уплотнениями, но это проще, чем постоянно менять сильфоны. Главное — не ставить сальниковые компенсаторы на линии с частыми температурными колебаниями, иначе набивка изнашивается за квартал.

Установка дополнительного теплообменника предподогрева — возможно, лучшая инвестиция для этого деаэратора. Мы взяли вариант с пластинчатым теплообменником, используя сбросной пар от редукционно-охладительной установки. Экономия по топливу составила около 3-4%, плюс стабилизировался температурный режим в самом деаэраторе. Инженеры Шанхай Сыфанг Уси Котлостроение как-то предлагали типовой проект такой модернизации — жаль, что не воспользовались сразу.

Автоматизация контроля кислорода — тема отдельного разговора. Старые фотометрические анализаторы постоянно требовали калибровки, перешли на электрохимические с автоматической продувкой. Правда, пришлось дорабатывать конструкцию отборной линии — штатные точки отбора находятся в зоне неравномерного перемешивания, показывали заниженные значения. Теперь берём пробы сразу после барботажной секции, данные стали достовернее.

Перспективы замены и альтернативы

Сейчас многие рассматривают замену 50-50 на мембранные деаэраторы — но для крупных ТЭЦ это пока нерентабельно. Хотя для котлов меньшей мощности уже есть интересные гибридные решения, где деаэратор совмещён с теплообменником. Коллеги из Китая как раз активно развивают это направление — на том же https://www.sfeeboiler.ru видел аналогичные разработки, но для 50 т/ч пока предлагают традиционные схемы.

Лично я считаю, что 50-50 ещё лет десять точно будет работать на сотнях объектов — слишком уж много их было установлено в 2000-х годах. Другое дело, что эксплуатировать их нужно с пониманием слабых мест и постоянным мониторингом. Возможно, стоит разработать типовой пакет модернизации — замена форсунок, установка современных датчиков, оптимизация обвязки. Это обошлось бы дешевле полной замены и дало бы ещё один жизненный цикл.

Если бы сегодня выбирал новый деаэратор 50 т/ч, наверное посмотрел бы в сторону моделей с вакуумной деаэрацией — меньше проблем с коррозией, хоть и дороже в обслуживании. Но для существующих мощностей проще и дешевле доводить до ума старые проверенные 50-50, главное — не игнорировать накопленный опыт и те ?костыли?, которые уже доказали свою эффективность в разных условиях эксплуатации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котлы утилизации тепла много подовых печей

Котлы утилизации тепла много подовых печей -

Сосуды под давлением

Сосуды под давлением -

Гидродесульфурация известняка – гипса

Гидродесульфурация известняка – гипса -

Котлы утилизации тепла кольцевых печей

Котлы утилизации тепла кольцевых печей -

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе

Серия SZS котлов на жидком/газообразном топливе -

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей

Котлы утилизации тепла кислородных фурменных печей -

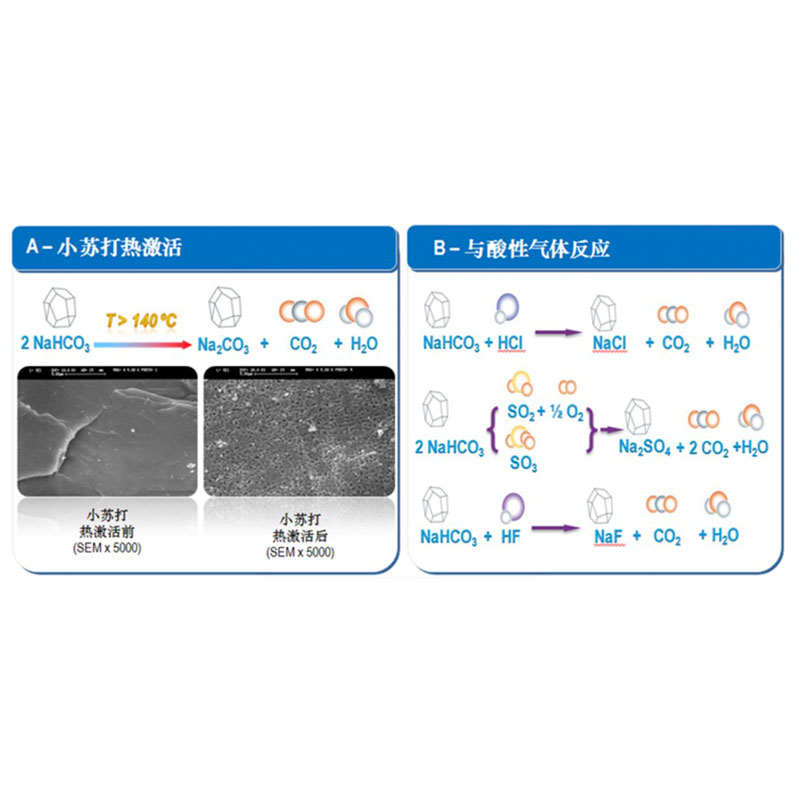

SDS&SCR

SDS&SCR -

Котлы утилизации тепла обжиговых печей

Котлы утилизации тепла обжиговых печей -

Электрический пылеуловитель

Электрический пылеуловитель -

Решетчатые котлы

Решетчатые котлы -

Механический пылеуловитель

Механический пылеуловитель -

Котлы утилизации тепла нефтехимической промышленности

Котлы утилизации тепла нефтехимической промышленности

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители по эксплуатации и обслуживанию паровых котлов

- Отличный экономайзер предварительного нагрева воды

- Цена котла-утилизатора кипящей печи

- Поставщики газо-твердых теплообменников из китая

- Крупнейшие покупатели котлов-утилизаторов для печей газификации дымовых газов

- Производители установок паровых котлов

- Основной покупатель нефтегазовых водогрейных котлов wns

- Процессы и оборудование для водоподготовки в китае

- Производители котлов-утилизаторов

- Поставщики воздухоподогревателей